O mie noua sute optzeci si patru - George Orwell, Polirom, 2016

==========================================================

La retraduction de «1984» est une idée fabuleuse

http://www.slate.fr/story/191001/traductrices-1984-orwell-metier-traduction-josee-kamoun-amelie-audiberti

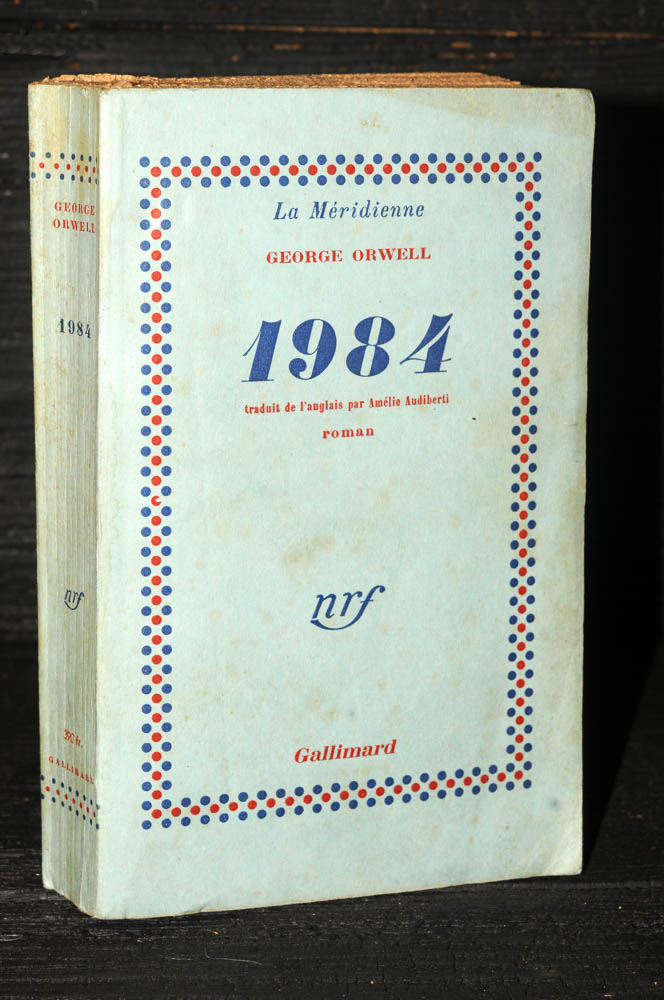

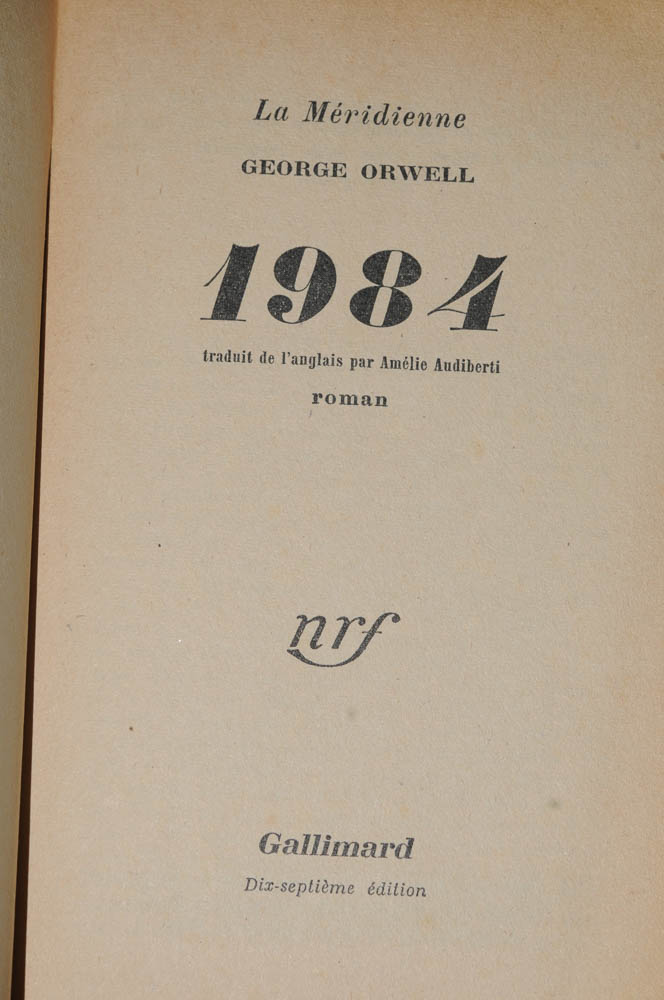

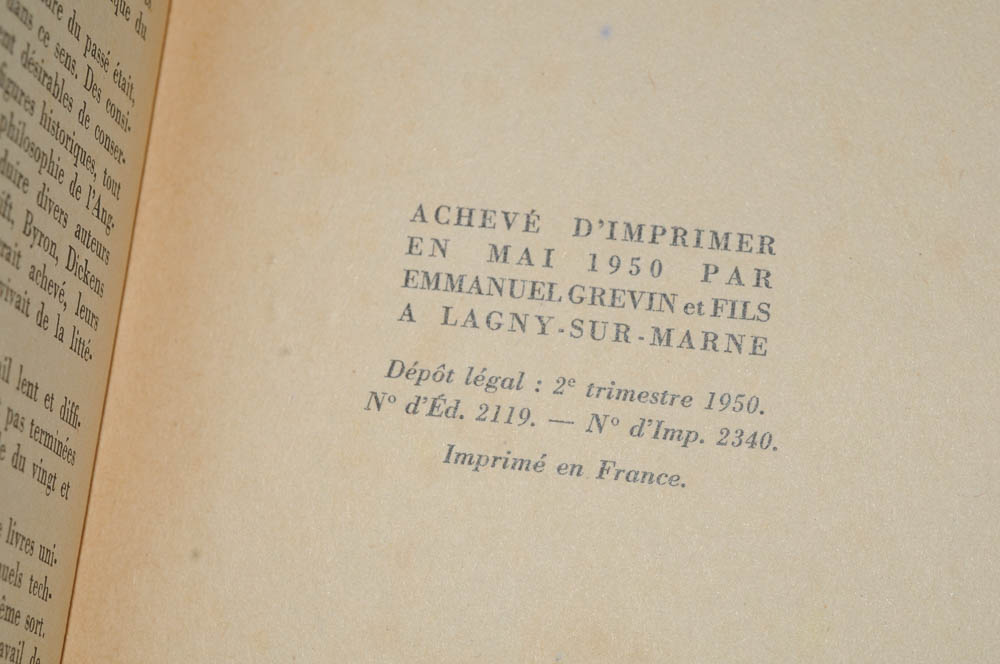

- 1950

- 1984

1984 - Collection "Folio", 1984 - Traduction de Amélie Audiberti, Poche –

1 janvier 1984

(première ed. 1950)

=================================

1984 (Français) Broché – 2018

de George Orwell (Auteur), Josée Kamoun (Traduction)

==============================================

La retraduction de «1984» est une idée fabuleuse

Bérengère

Viennot — 30 mai 2020 à 11h08

La nouvelle

version francophone du chef-d'œuvre d'Orwell par Josée Kamoun est sortie jeudi

28 mai en édition de poche. Cela rend-il le travail d'Amélie Audiberti caduc?

Il est utile

de retraduire 1984 à destination du public de 2020 pour, entre autres, une

question de modernité.

Presque

soixante-dix années se sont écoulées entre les deux versions françaises de

1984. La plupart d'entre nous avons lu la version traduite en 1950 par Amélie

Audiberti, parfaitement contemporaine de l'œuvre d'origine. La retraduction,

commandée par Gallimard à Josée Kamoun, est sortie en 2018.

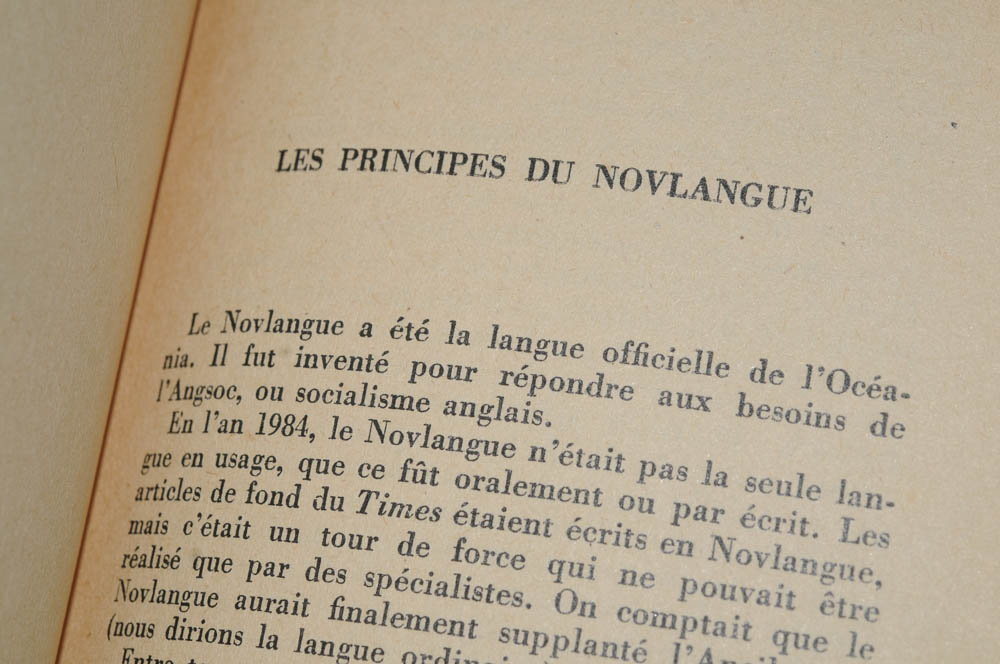

Une nouvelle

traduction, pour quoi faire? Dès sa sortie, la version traduite par Kamoun a

été vertement critiquée. Les puristes se sont érigé·es contre ses nouvelles

propositions de traduction: n'a-t-elle pas décidé de transposer le roman au

présent? N'a-t-elle pas transformé les néologismes d'origine dont on s'était fort

bien accommodé pendant soixante-dix ans? La novlangue est devenue le néoparler.

L'Angsoc (pour socialisme anglais) devient Sociang, la double-pensée s'est

transformée en doublepenser. Le slogan du parti, «La guerre c'est la paix, la

liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force», devient «Guerre est

paix, liberté est servitude, ignorance est puissance». Et Big Brother vous y

tutoie.

On peut

continuer l'inventaire sans fin mais il n'a pas d'intérêt. Josée Kamoun est une

bonne traductrice, elle a fait ses preuves et Gallimard a sans doute été bien

inspiré de lui confier cette nouvelle traduction. Ce qui ne veut pas dire qu'on

est obligé d'approuver tous ses choix et d'apprécier systématiquement son

travail. On peut ne pas aimer un plat tout en reconnaissant le talent du

cuisinier ou de la cuisinière.

La

traductrice moderne sait

Cette

retraduction de 1984 est une idée fabuleuse, à plusieurs titres. Elle nous sort

de notre zone de confort littéraire et historique, nous oblige à admettre que

nous détestons le changement pour ce qu'il est, et nous met face à la relation

sentimentale que nous entretenons avec les livres que nous aimons. Le 1984 que

chacun·e a dans le cœur et qui lui est propre porte avec lui l'histoire de sa

lecture, du moment où nous l'avons découvert, la mémoire du frisson d'horreur

qui nous a glacé·es quand nous avons vu Winston trahir Julia et aimer Big

Brother. Pour beaucoup d'entre nous, c'est le premier roman de science-fiction

qui nous a fait douter de notre avenir. Toucher au texte, c'est aussi refermer

une page de nos vies de lecteurs, de lectrices, et pour beaucoup c'est

insupportable.

Pourquoi

est-il utile de retraduire 1984 pour un public de 2020? C'est bien sûr, aussi,

une question de modernité. La traductrice du XXIe siècle sait un million de

choses que celle de 1950 ignorait. Elle sait la Guerre froide, les dictatures

communistes dans la durée, elle sait l'avènement de la société de surveillance

qui, à l'époque d'Orwell, n'était qu'embryonnaire. Elle sait le maccarthysme,

la réalité alternative de l'Amérique de Trump, et son nouveau langage supposé

façonner une réalité parallèle à laquelle le peuple est sommé de croire.

La

traductrice moderne sait aussi le formidable symbole qu'est devenu Big Brother.

Ni Orwell, ni Amélie Audiberti ne pouvaient se douter, au moment de la parution

de la parabole, qu'il deviendrait cette figure paternaliste brandie aujourd'hui

à la moindre menace de restriction des libertés. C'est peut-être ce qui

explique pourquoi la nouvelle traduction l'a gardé: Big Brother ne s'est pas

transformé en Grand Frère sous la plume de Kamoun (ne riez pas: en espagnol, c'est

Gran Hermano; en allemand, c'est Große Bruder).

La seule

manière d'accéder à un texte dans sa pureté, c'est de le lire dans la langue

dans laquelle il a été écrit.

Certes, on

peut cultiver un certain purisme et se dire que puisque Orwell n'avait pas connaissance

de tous ces faits historiques qui nous sont familiers, alors c'est le trahir

que d'en tenir compte en traduisant un texte qui était vierge de ce passé. Mais

c'est oublier qu'une traduction est une réécriture, et que jamais elle n'est

une réplique totalement fidèle du texte original. Oui, la traductrice est une

traîtresse, mais c'est une traîtresse utile et nécessaire, qui ajoute un

fragment quasi invisible de son humanité à l'œuvre dont elle a la charge.

La seule et

unique manire d'accéder à un texte dans toute sa pureté, c'est de le lire dans

la langue dans laquelle il a été écrit, et nul ne peut lire dans toutes les

langues. Faut-il alors renoncer à tous les livres? Même en lisant un ouvrage

dans sa propre langue, jamais le lecteur ou la lectrice n'a accès à

l'intégralité du sous-texte et des intentions que l'auteur ou l'autrice y aura

mises. D'un invidivu à un autre, chaque livre a un sens et une interprétation

différentes. Et la subjectivité qu'exerce la personne qui traduit sur le texte

est celle d'un super-lecteur, qui servira de prisme au déchiffrage du lecteur

final.

De l'ombre

à la lumière

C'est aussi

une idée géniale de retraduire 1984, parce que cela permet, et ce n'est pas si

souvent, de mettre en avant le métier de traducteur. Pour le coup, Josée Kamoun

est un mauvais exemple, car en tant que traductrice de grands écrivains comme

Philip Roth, c'est probablement une des plus médiatiques de toutes. Pourtant,

au-delà de la personne, c'est le travail de traduction littéraire qui est

exposé.

La

traductrice est une conteuse au même titre que l'auteur ou l'autrice du livre,

à la différence qu'elle ne fait que répéter l'histoire de quelqu'un d'autre. Cette

dernière ne lui appartient pas puisqu'elle n'en est pas la créatrice, mais le

temps de la traduction, elle la transforme et lui donne un peu de son âme, un

peu comme les griot·tes qui, génération après génération, racontent les mêmes

histoires, imperceptiblement modifiées par la personnalité de l'individu qui

raconte et de ceux qui écoutent. Retraduire 1984, c'est permettre à cette

histoire d'être racontée par une autre, par l'héritière littéraire de la

première femme à l'avoir portée et donnée à lire au public francophone.

Tout ou

presque a été dit sur cette retraduction de 1984 par Josée Kamoun. Par la

traductrice elle-même, par des critiques littéraires, par des internautes sur

les réseaux sociaux. Dans le battage médiatique autour de ce livre magistral,

il m'a semblé qu'il y avait une grande absente. Celle qui a inventé le mot

«novlangue», celle qui a décidé que «Big Brother» serait gardé en français et

grâce à qui ce mot désigne une réalité qui à chaque époque garde le même

référent littéraire. Celle aussi qui m'a fait découvrir ce livre fantastique, à

moi et à des millions de francophones entre 1950 et 2018.

Amélie

Audiberti, c'est un nom familier, mais qui la connaît?

«Une

traductrice idéale»

C'est avant

tout une «femme de». On ne présente plus Jacques Audiberti, écrivain, poète,

dramaturge, essayiste... Audiberti, c'est aussi le nom de jeune fille et de

plume de Marie-Louise, fille d'Amélie (en réalité Élisabeth Cécile Amélie) et

de Jacques. Marie-Louise, qui est romancière, essayiste, critique littéraire

et, tiens, traductrice. Elle habite à Paris, elle a 92 ans et elle a accepté de

me parler de sa mère, l'Arlésienne de 1984.

Comme il est

grand, le contraste entre les destins des deux traductrices d'Orwell. Comme

Josée Kamoun, Amélie Audiberti a traduit des dizaines d'auteurs parmi les plus

talentueux. Orwell, bien sûr, mais aussi Olaf Stapledon, Kenneth Bulmer et

Isaac Asimov, entre autres. Mais elle n'est pas passée à la radio, ni à la

télévision. Les journalistes ne lui ont jamais demandé de commenter ou de

justifier ses choix de traduction. Amélie Audiberti appartenait à cette

génération de traducteurs et de traductrices invisibles qui exerçaient un

talent qu'on n'appelait pas encore un métier. «Personne n'est allé vers elle,

et elle trouvait ça tout à fait normal», commente sa fille.

Amélie

Audiberti était «extrêmement discrète et n'avait aucun besoin de

reconnaissance».

Marie-Louise

Audiberti

C'est son

mari qui lui a obtenu cette commande de traduction par la maison Gallimard.

Elle n'était pas novice, mais, me confia sa fille, «ce fut un gros travail».

Elle écrivait d'abord tout à la main, avant de finaliser sa traduction à la

machine. «Elle tapait très très bien, cela faisait l'admiration de mon père»,

se rappelle Marie-Louise.

«Petite main»

grattant le papier dans l'ombre de son mari et du géant Orwell, Amélie

Audiberti a vécu largement assez longtemps pour constater le phénoménal succès

et la facette politique visionnaire de l'œuvre qu'elle avait traduite. En

a-t-elle ressenti de la fierté, ou du ressentiment, devant un succès qui lui

était en partie imputable sans qu'elle puisse en revendiquer grand-chose?

D'après Marie-Louise, Amélie était «une traductrice idéale», c'est-à-dire que

non contente d'être invisible de nature, elle s'en satisfaisait absolument,

elle était «extrêmement discrète et n'avait aucun besoin de reconnaissance».

Passionnée de

langue anglaise, Amélie Audiberti n'avait pas de formation de traductrice –cela

ne se faisait pas à l'époque. Il suffisait de parler plusieurs langues et, bien

entendu, de parfaitement maîtriser sa langue maternelle. Amélie était

institutrice; elle était mariée à un homme de lettres, elle aimait voyager

seule en Angleterre et entretenait une passion pour la langue anglaise. Amélie

était une femme discrète et secrète, qui était «consciente que ce livre était

un événement, que c'était très important», mais qui, lorsqu'il a été publié et

qu'il a connu le succès que l'on sait, «a été contente qu'il soit fini, qu'il

soit bien, qu'il plaise». Et puis c'est tout.

Amélie a

livré un texte qui, bien sûr, est plus approximatif que ce qu'un traducteur

muni des outils et des savoirs de notre époque est capable de produire. Mais

comme le dit sa fille, «elle traduisait en écrivain, comme moi, comme mon

père». Amélie a permis à des millions de lecteurs et de lectrices de plonger

dans Orwell et de découvrir une histoire à la fois belle et terrifiante, un

avertissement et une prédiction; et dans toute l'imperfection de sa traduction,

elle a mis un peu d'elle-même, comme nous le faisons tous et toutes quand nous

traduisons.

Et si l'œuvre

de Josée Kamoun est moderne, vive, tranchante, adaptée à un lectorat du XXIe

siècle, si elle lui ressemble et est peut-être destinée à devenir la référence

des générations futures, elle aussi porte en elle, dans ce qu'elle a rejeté

comme dans ce qu'elle a repris, la version d'Amélie.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu