Encyclopédie Larousse

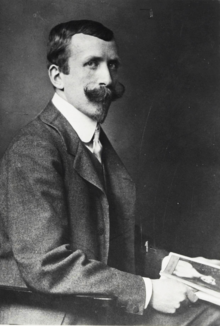

Heinrich Mann (1871-1950)

Heinrich Mann

Écrivain allemand (Lübeck 1871-Santa Monica, Californie, 1950).

Influencé à ses débuts par l'esthétisme décadent de D'Annunzio, qui anime ses premiers romans (le Pays de cocagne [Im Schlaraffenland, 1900], les Déesses [Die Göttinnen, 1902]) et ses nouvelles (Flûtes et poignards [Flöten und Dolche, 1905]), il évolua vers une inspiration politique et sociale qui le poussa à faire de l'Allemagne wilhelmienne une peinture sans complaisance dans sa trilogie de l'Empire (Das Kaiserreich : le Sujet [Der Untertan, 1914], les Pauvres [Die Armen, 1917], la Tête [Der Kopf, 1925]), puis, après la Première Guerre mondiale, à soutenir la république de Weimar et à lutter contre le militarisme renaissant (Sept Années [Sieben Jahre, 1929], la Grande Affaire [Die grosse Sache, 1930], Une vie sérieuse [Ein ernstes Leben, 1932], la Jeunesse et la maturité du roi Henri IV [Jugend und Vollendung des Königs Henri Quatre, 1935-1938]). À l'avènement du nazisme, il s'exila en Tchécoslovaquie, puis en France et enfin aux États-Unis.

Malgré une œuvre considérable qui reflète toutes les tendances de la première moitié du xxe s., du naturalisme à l'expressionnisme, il doit la plus grande part de sa célébrité à son seul roman, le Professeur Unrat (1905), qui fournit le thème du film l'Ange bleu en 1930.

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

Ludwig Heinrich Mann (n. 27 martie 1871, Lübeck - d. 11 martie 1950) a fost un romancier german, autorul unor opere cu tematică socială, ale căror nuanțe critice au dus în cele din urmă la exilul lui, în 1933.

Date biografice

S-a născut la Lübeck. Era fiul cel mare al lui Thomas Johann Heinrich Mann, negustor de grâne și al soției acestuia Julia da Silva Bruhns. Era fratele mai mare al lui Thomas Mann. După moartea tatălui, văduva Mann s-a mutat împreună cu copiii la München.

Eseul semnat asupra lui Zola, cât și romanul Der Untertan i-au câștigat simpatia Weimarului, simpatie pe care și-a pierdut-o apoi prin critica la adresa societății germane, a sistemului care a dus la declanșarea primului război mondial. Romanul său, Professor Unrat, a fost ecranizat cu succes, sub titlul Îngerul albastru. În acest film, Marlene Dietrich și-a dat măsura talentului său în rolul actriței Lola-Lola (după numele din roman, Rosa Fröhlich). Împreuna cu Albert Einstein, a semnat scrisoarea către Liga Internațională a Drepturilor Omului de protest față de asasinarea cărturarului croat Milan Sufflay, în 18 februarie 1931.

Antipatizat de regimul nazist, a fost obligat să plece în exil. A murit sărac în Santa Monica, California.

Opera

- 1894: In einer Familie

- 1900: Țara huzurului (Im Schlaraffenland)

- 1903: Zeița sau cele trei romane ale ducesei d'Assy, (Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Assy) trilogie

- 1903: Goana după dragoste (Die Jagd nach Liebe)

- 1905: Profesorul Unrat sau sfârșitul unui tiran (Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen), ecranizare în 1930 de Josef von Sternberg sub numele Îngerul albastru cu Emil Jannings și Marlene Dietrich

- 1907: Zwischen den Rassen

- 1909: Orășelul (Die kleine Stadt)

- 1913: Madame Legros, dramă

- 1917: Die Armen ("Săracii")

- 1919: Supusul (Der Untertan), ecranizat în 1951 de Wolfgang Staudte, cu Werner Peters în rolul titular

- 1919: Calea spre putere (Der Weg zur Macht)

- 1923: Dictatura rațiunii (Diktatur der Vernunft)

- 1925: Capul (Der Kopf)

- 1929: Șapte ani (Sieben Jahre)

- 1933: Ura (Der Hass)

- 1935: Tinerețea lui Henric al IV-lea (Die Jugend des Königs Henri Quatre)

- 1938: Împlinirea și sfârșitul lui Henri IV (Die Vollendung des Königs Henri Quatre)

- 1931: Spirit și faptă (Geist und Tat)

- 1945: O epocă trecută în revistă (Ein Zeitalter wird besichtigt)

Traduceri în limba română

- Mann, Heinrich, Supusul, București, 1954: Editura de Stat pentru Literatură și Artă, 484 pag.;

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

===========================================

===================================

Heinrich Mann (27 mars 1871, Lübeck - 11 mars 1950, Santa Monica, Californie) est un écrivain et dessinateur allemand. Il est le frère aîné de Thomas Mann. À partir de 1930, il présida la section de poésie de l'Académie des arts de Prusse, dont il fut expulsé en 1933 après la prise du pouvoir par les nationaux-socialistes. Mann, qui a vécu principalement à Munich jusqu'en 1933, a d'abord émigré en France, puis aux États-Unis. En exil, il a écrit de nombreuses œuvres, notamment de nombreux textes antifascistes.

Carrière

En 1889, il travaille comme apprenti dans une librairie à Dresde puis comme volontaire dans la maison d'édition S. Fischer Verlag à Berlin de 1890 à 1892. En 1894, il publie son premier ouvrage, In einer Familie. Après la Première Guerre mondiale et l'avènement de la république de Weimar (1918), il publie des essais politiques et des critiques culturelles. En 1931, Heinrich Mann devient président de la section poésie de l'Académie prussienne des Arts. En janvier 1933, l'accession d'Hitler au pouvoir l'oblige à quitter l'Académie.

Il fait d'ailleurs partie des auteurs mis à l'index dont les œuvres seront brûlées lors des autodafés de 1933 en Allemagne. Il quitte l'Allemagne le mois suivant (avant même l'incendie du Reichstag) et se réfugie en France (Paris, Bandol et Nice), où il écrit pour le journal communiste Ce soir, puis, après la défaite française de juin 1940, s'exile aux États-Unis en passant par l'Espagne et le Portugal par le réseau de Varian Fry. La fin de la Seconde Guerre mondiale et la chute du nazisme lui permettent d'être nommé en 1949 président de l'Académie allemande des arts de Berlin-Est.

Décès

Il meurt l'année suivante en Californie, dans la solitude et désargenté, avant d'avoir pu effectuer le retour désiré des États-Unis vers la République démocratique allemande. Son corps a été rapatrié des États-Unis en 1961. Heinrich Mann repose maintenant au cimetière de Dorotheenstadt à Berlin.

Hommage

Un prix de littérature a été créé en son honneur, le prix Heinrich Mann.

Publications

- In einer Familie, 1894

- Im Schlaraffenland, 1900 — Au pays de Cocagne, trad. en français chez Paul Ollendorff, 1900

- Die Göttinnen oder die drei Romane der Herzogin von Ossy, 1903 — Trilogie

- Die Jagd nach Liebe

- Professor Unrat oder Das Ende eines Tyrannen, 1905

- Zwischen den Rassen, 1907

- Die kleine Stadt, 1909

- Trilogie

- Die Armen, 1917

- Der Untertan, 1918

- Der Kopf, 1925

- Liliane & Paul — édition française chez Simon Kra, 1927

- Die Jugend des Königs Henri Quatre, 1935 — Le Roman d'Henri IV, traduit de l'allemand par Albert Kohn (ISBN 2-07-028263-5)

- Die Vollendung des Königs Henri Quatre, 1938

- Geist und Tat, essai, 1931

Né en mars 1871 à Lübeck, ancienne ville hanséatique de l’Allemagne du Nord, Heinrich Mann atterrit dans l’Empire Allemand nouvellement proclamé. Il est l’ainé d’une fratrie de cinq enfants. Le frère cadet de Heinrich, Thomas Mann, deviendra comme lui écrivain; il est l’auteur des Bruddenbrook (1901).

Exclu début 1933 de l’Académie des Beaux-Arts de Berlin dont il était le président depuis 1930, Heinrich Mann est contraint à l’exil par les nouveaux dirigeants national-socialistes. Dès son arrivée en France, l’intellectuel allemand publie plusieurs essais et articles dans des magazines d’exilés et dans La Dépêche de Toulouse afin de dénoncer le régime qui sévit en Allemagne.

En fin d’été 1933 parut d’abord aux éditions Querido à Amsterdam la version allemande de son essai Der Haß, Deutsche Zeitgeschichte, puis en octobre chez Gallimard la version française, La Haine, Histoire contemporaine d’Allemagne. La version allemande est aujourd’hui éditée chez S. Fischer Verlag; en France, aucune réédition n’a été publiée depuis 1933.

Dans La Haine, Heinrich Mann évoque son enracinement dans une certaine tradition allemande, qu’il oppose aux parvenus et nouveaux convertis à la cause allemande :

Je suis issu d’une vieille famille de l’ancienne Allemagne, et celui qui a le sentiment de la tradition est armé contre les faux sentiments. Car la tradition nous rend aptes à la compréhension qui, à son tour, nous incline vers le scepticisme et la douceur. Seuls des parvenus se conduisent parfois en énergumènes.

L’appartenance à une tradition, à une « vieille famille de l’ancienne Allemagne », permet ainsi la compréhension de ses origines et amène lucidité et humilité quant à sa propre importance. Sans cet enracinement, l’homme parvenu doit s’agiter pour exister, cherchant sans cesse la reconnaissance qu’il désire. Un de ces individus excités et possédés est Adolf Hitler, qui, par son incapacité d’accepter ses défaillances artistiques, dirige sa haine contre le jury et ses membres qui avaient défavorablement jugé ces dessins. Heinrich Mann, amer, constate :

Il n’avait tenu qu’à eux qu’au lieu de passer dictateur il restât simple raté.

Dans la suite de son essai, Heinrich Mann met en garde contre le dédain des « civilisés » envers les « barbares », les national-socialistes et leurs origines populaires jugées vulgaires. C’est son ancrage dans la tradition, et non pas dans le nationalisme, qui permet à Heinrich Mann de prévenir les ministres, les parlementaires et les écrivains allemands, qu’ils seront

toutes les victimes indiquées d’une violence sauvage qui montait, déjà s’agrippant au pouvoir et n’attendant plus que l’occasion d’éclater. Eux-mêmes avaient appelé les excès futurs, justement par leur mépris de civilisés pour les forces aveugles et barbares. Ils en ricanaient de dégoût, ils en avaient des sursauts de révolte tardive, d’optimisme fou, et même de la curiosité.

La République dut succomber pour avoir laissé toutes les libertés à ses ennemis et n’en avoir pris aucune.

Des individus sans conscience s’étaient mis en commun pour abuser des libertés publiques mal gardées, et ils avaient profité d’une crise qui tenait plus encore à l‘âme troublée d’un peuple qu’à son économie.

Cette situation rappelle franchement une autre, actuellement en plein essor au pays de la liberté et la fraternité, avec ses dérives dangereuses pour la liberté et la démocratie. Heinrich Mann définit ainsi le racisme comme « la sélection des non-valeurs » et constate que « l’antisémitisme trahit un défaut dans l’équilibre intérieur d’une nation« .

Une phrase de l’exilé Heinrich Mann semble proprement prophétique par son évocation de l’origine de ces « barbares » et « incultes ». Ceux-ci ne sont pas une entité naturelle, mais le résultat d’un manque d’éducation, et victimes de la misère. Le « pauvre diable » de l’Allemagne du début des années 30 devient une figure symbolique de tous les êtres humains privés de leurs droits :

le pauvre diable ne savait que hausser les épaules. Ignare et inculte, c’était trop facile de lui rendre haïssable la République, justement pour qu’il n’aperçoive pas les premiers auteurs de ses malheurs. Vingt ans plus tôt, alors que la misère ne les avait pas affaiblis, tous auraient éventé le truc.

Comment éviter que « les forces aveugles et barbares » nous violentent? En défendant la liberté, en défendant l’information libre et l’éducation et en garantissant une vie décente à tous. Si ces fondamentaux de la démocratie ne sont plus respectés, alors nous allons envoyer encore plus de barbares à l’État islamique, et encore plus de pauvres diables aux partis politiques nationalistes. Car la vraie haine, écrit Heinrich Mann si lucidement, la haine la plus atroce et la plus destructrice n’est pas celle que l’on croit:

La vraie haine, celle dont nous ne mesurons jamais la profondeur, ce ne sont pas nos défauts qui nous l’attirent, ce sont nos qualités.

La note :  Visites :

Visites : 2 998

l'étoile et la boue

Dans le cadre d'une découverte de la littérature allemande organisée par la médiathèque de ma ville, j'ai découvert "l'Ange Bleu" dont le vrai titre est "professeur Unrat".

Le professeur Raat exerce le latin et le grecque depuis 25 ans dans une ville portuaire allemande. C'est un homme qui porte comme un fardeau son nom de famille car dans la ville son surnom est rentré dans les mœurs : "Professeur Unrat", ce qui signifie en allemand "ordures, fumier". C'est un individu que l'on découvre aigri, sale, sectaire. Il passe une partie de son énergie à vouloir punir ses élèves les plus médiocres et qui sont souvent les mêmes qui le défient en lui jetant son triste surnom à la figure.

Il apprend un jour que trois de de ces élèves fréquentent une chanteuse d'un cabaret minable du port, "l'Ange Bleu". Il fait connaissance avec la chanteuse et fait tout pour empêcher sa relation avec les trois jeunes gens. Petit à petit une étrange relation se noue entre Lola Fröhlich, la chanteuse, et le vieux professeur. Il la porte aux nues, trouvant qu'elle est une extraordinaire artiste. Elle est flattée qu'un homme de son éducation s'intéresse à elle. Bientôt il est exclu de son collège à cause de cette relation scandaleuse. Qu'à cela ne tienne: à travers sa bien-aimée Lola, le professeur attire chez lui toute la bonne société de la ville - qui pour la plupart sont des anciens élèves" et tente de se venger d'eux en les ruinant aux jeux ou en brisant leur réputation.

Devenu presque fou, jaloux de Lola, honni par la ville, couvert de dette, il est finalement arrêté en compagnie de la jeune artiste.

Voilà un roman peu commun, qui décrit un personnage qui ne l'est pas moins. Le fameux professeur Unrat n'est pas particulièrement sympathique, produit formaté d'une société rigide. Mais au contact de Lola il se révèle une espèce d'anarchiste consumé à la fois par sa passion envers sa compagne et son obsession à venger des années de moqueries dues à son horrible surnom.

Ce livre dérange, surprend. Il est entouré d'une atmosphère très particulière assez fascinante. Je suis maintenant curieux de voir le film éponyme.

https://books.openedition.org/pufr/9305?lang=fr

Traduction et interculturalité : convergences chez Heinrich Mann, de 1900 à l’exil

Übersetzung und Interkulturalität : Konvergenzen im Werk Heinrich Manns von 1900 bis ins Exil

Michaela Enderle-Ristori

==============================

MAISON BAYLAUCQ

Cette exposition bilingue suit les étapes de sa vie. Elle retrace l'image de la France dans la famille des Mann à Lübeck, ses premières tentatives littéraires inspirées par des auteurs français, l'évolution du jeune dandy réactionnaire vers les idéaux des Lumières et d'une République à la française, sa glorification du rôle social des écrivain français, le combat de l'artiste engagé contre l'Empire wilhelminien, le pacifiste de 1914, la découverte de la réalité française dès 1923, les années hautement politiques de son exil, mais aussi la pérennité du rêve français lors de ses dernières années en Amérique.

Elle accorde une attention toute particulière aux œuvres inspirées par la France, de la pièce de théâtre Madame Legros à son roman sur le roi Henri IV. Elle illustre aussi la querelle avec son frère Thomas Mann déclenchée par l'essai de Heinrich Mann sur Émile Zola en 1915, ainsi que sa vie quotidienne pendant son exil sur la Côte d'Azur. Pour la première fois, sont aussi représentées les circonstances de sa fuite de Berlin en 1933 et de celle à travers les Pyrénées en 1940.

Le grand héritage laissé par Heinrich Mann est son engagement pour l'entente franco-allemande à une époque où cela semblait relever de l'utopie.

Pour en savoir plus sur cette exposition et la programmation culturelle, téléchargez le dossier de presse

Quand Heinrich Mann rêvait de la France…

Éminente figure de la littérature allemande moderne, Heinrich Mann (1871-1950) aimait

profondément la France: artistiquement, politiquement, intellectuellement.

Elle a incarné pour lui un idéal avant de devenir une terre d’exil. « Toute ma vie, la France m’a

apporté de bonnes choses », s’enflammait-il. Pour la première fois, une exposition, d'abord

présentée en Allemagne, explore la façon dont la France a influencé la vie et l’œuvre du frère aîné de

Thomas Mann.

Élaborée dans le cadre des célébrations du cinquantenaire du traité de l’Élysée, l'exposition fut

présentée du 14 juin au 3 novembre à Lübeck par la Maison des Buddenbrooks, ancienne demeure

de la famille Mann transformée en musée, puis à Paris à l'Institut Goethe du 28 février au 2 avril,

pour finir son voyage au Musée national et domaine du château de Pau du 15 avril au 13 juin 2014.

… paradis des lettrés

De la France, cependant, Heinrich Mann se forgea d’abord une connaissance livresque. Passionné de

littérature française, il voyait le pays de Voltaire et Victor Hugo comme le paradis des hommes de

lettres et de la littérature. Son œuvre « Le roman d’Henri IV » sera d’ailleurs tout imprégné d’esprit

français et de joie de vivre à la française. Et en 1946, il exprimera encore son amour pour ce « grand

pays tant admiré » dans ses mémoires.

… idéal républicain

Mais la France d’Heinrich Mann, c’est aussi, pour beaucoup, un idéal politique. L’incarnation de

l’idée de République porteuse de liberté et d’égalité. Avant la Première Guerre mondiale, l’écrivain

regardait ainsi la IIIe République comme la parfaite antithèse - démocratique - du régime autoritaire

de l’Allemagne impériale.

L’homme de lettres francophile attendra toutefois l’âge de 37 ans pour franchir le Rhin. Il ira

d’abord régulièrement passer des vacances à Nice. Puis, c’est l’Histoire qui liera son destin à celui

du pays tant aimé. À l’arrivée au pouvoir d’Hitler, en 1933, Heinrich Mann n’hésite pas : il prend

immédiatement le chemin de l’exil. Direction : Paris. Et rapidement, il devient l’une des figures de

l’émigration allemande en France dans les années 1930, avant de devoir rejoindre le reste de sa

famille aux États-Unis.

Précurseur de l’amitié franco-allemande

Cette exposition inédite révèle ainsi nombre d’aspects méconnus de la personnalité et de l’œuvre

d’Heinrich Mann. Sait-on d’ailleurs qu’il compta parmi les précurseurs de l’amitié francoallemande ? Il s’engagea publiquement en faveur de la France dès 1904, à une époque où

l’Allemagne impériale ne voyait encore souvent en elle que l’ennemi « héréditaire » de la Guerre

franco-allemande de 1870/1871. Et après le premier conflit mondial, il fut de ceux qui prônèrent,

déjà, la réconciliation entre les deux pays.

« Rêveur et idéaliste » selon le commissaire de l’exposition, Manfred Flügge, Heinrich Mann fut

ainsi « un visionnaire » en ce qui concerne les relations franco-allemandes. Bien qu’il n’ait pas

toujours été exempt d’une certaine naïveté. Après la Première Guerre mondiale, dans les années

1920, il évoqua ainsi dans ses lettres l’idée de forger une alliance entre la France et l’Union

soviétique pour diriger l’Europe et… « rééduquer » l’Allemagne.

Contenu d'un article rédigé par A.L le 18 juin 2013 et paru sur le site de l'Institut Goethe, Paris

Pyrénées août 1927: Félix Bertaux reçoit chez lui à Lescun l'écrivain Heinrich Mann (1871-

1950), frère aîné du plus renommé Thomas Mann. Excursion traditionnelle à Pau, et visite

du château. Le parcours est classique pour qui découvre le pays d'Henri IV, mais il saura

toucher la fibre francophile et humaniste de l'écrivain: ici naît l'étincelle, l'idée d'une œuvre

aussi poétique qu'engagée, d'un Roman de Henri IV entièrement consacré à cette figure

favorable de l'histoire de la France. Parus en 1935 et 1938, les deux volumes écrits en exil à

Nice représentent un véritable manifeste face à l'Allemagne nazie.

Rappeler cette rencontre d'amitié, et la place que tient la France chez Heinrich Mann,

redécouvrir une œuvre, et tout particulièrement cette somme henricienne brillante d'érudition

et d'inspiration, n'est pas accessoire. Il fallait pour cela une exposition, une pédagogie, un art

de la redécouverte dont l'Institut Heinrich Mann et le professeur Manfred Flügge nous

offrent un exemple du genre, sous le titre et le thème Exil et Utopie - Heinrich Mann et la

France. Foyer de réflexion historique et reflet d'une véritable admiration créatrice, la

francophilie démocrate d'Heinrich Mann se manifeste aussi sous la forme d'une amitié

béarnaise, allègre éloge de l'histoire et chant d'amour sensible à la nature et au paysage.

L'honneur d'abriter, de mi-avril à mi-juin, ce beau travail de synthèse à voir et à méditer en

beaux panneaux et vitrines revient naturellement à la maison Baylaucq, qui saura répondre

tant aux caractères d'une amitié littéraire qu'aux attraits de la montagne verdoyante ouvrant

le beau roman d'Heinrich Mann.

Paul Mironneau, Directeur du Musée national et domaine du château de Pau

La gloire de Thomas Mann (1875·1955), le romancier de La Montagne magique (1924) et

prix Nobel de littérature en 1929, a rejeté dans l'ombre l'œuvre de son frère aîné, Heinrich

(1871.1950). Or celui-ci, francophile et démocrate, admirateur des idées révolutionnaires de

1789, était dans l'entre·deux·guerres l'un des écrivains allemands les plus célèbres, et pas

seulement en tant qu'auteur de Professeur Unrat, roman de 1905 adapté très librement au

cinéma en 1929-30 par Josef von Sternberg sous le titre L'Ange bleu, avec Marlène Dietrich.

Dans le public lettré français, sa réputation était même bien plus grande que celle de Thomas, grâce surtout au germaniste Félix Bertaux à qui il doit sa « rencontre », au cours d'une

visite commune du château de Pau en 1927, avec le roi Henri IV « que son époque qualifiait

de grand ».

Aussi, en 1933, est-ce en France qu'il émigre d'abord pour fuir l'Allemagne nazie. Il y écrit

notamment, réfugié à Nice, Le Roman de Henri IV (2 volumes parus en 1935 et 1938, à

Amsterdam), une œuvre s'appuyant sur l'Histoire tout en étant, via un parallèle aussi

audacieux que pertinent, un roman engagé contre le Nazisme. Ayant gagné les États-Unis en

1940, il est mort en Californie le 12 mars 1950, alors qu'il s'apprêtait à rentrer en Allemagne

où il avait été élu, l'année précédente, président de l'Académie des Arts de Berlin-Est.

Il est un autre lien que celui du sang qui unit les membres de la famille Mann. Le prix Nobel attribué à Thomas en 1929 ne doit pas faire oublier que quelques-uns de ses premiers textes ont paru dans une revue dirigée par son frère Heinrich, son aîné de quatre ans. Si par ailleurs il ne fut pas forcément facile pour ses enfants de grandir à l’ombre d’un géniteur aussi célèbre, Klaus et Erica se tournèrent tous deux vers l’écriture. Le point commun à leurs œuvres, nées dans des années troublées, est qu’elles se mettaient au service de la lutte contre des idéologies délétères qui occasionnèrent le plus grand massacre de l’Histoire.

Écrit en 1914, mais retenu par la censure jusqu’en 1918, Le Sujet de l’Empereur [1] avait de quoi irriter Guillaume II. Élevé par un père inflexible, le héros négatif du roman de Heinrich Mann, docile et soumis face à des maîtres sévères, entré dans la Ligue pangermaniste, choisit de devenir un partisan inconditionnel de l’Empereur, l’Élu de Dieu, dont il admire l’intransigeance face aux libéraux et à tout ennemi intérieur. Son antisémitisme et son cynisme le guideront dans la conduite de ses intérêts personnels bien compris. C’est autant la peinture détaillée d’une époque de grande violence politique – qui mènera à la guerre – que le portrait sans concessions d’un individu trouble et méprisable, comme précisément ces temps incertains les enfantent. Ce texte magnifique mériterait toutefois une nouvelle traduction.

En 1936, Klaus Mann, déchu de la nationalité allemande depuis deux ans, publie à Amsterdam Mephisto [2]. C’est le rôle dans le Faust de Goethe qui marque le triomphe de l’acteur Hendrik Höfgen, dont l’irrésistible ascension tant artistique que professionnelle et politique doit tout à la trahison des idéaux et des amis de sa jeunesse et à la soumission aux nouveaux maîtres du monde que sont les dignitaires nazis. Usant d’une plume satirique impitoyable, l’auteur en fait des portraits grotesques. Sans jamais les nommer, il les affuble de qualificatifs homériques qui ne reculent pas devant l’injure mais ils sont d’une telle vérité que le lecteur n’a aucun mal à les identifier. La trouble personnalité du héros, négatif, se développe au rythme d’un système totalitaire qui s’impose en broyant les individus qui s’opposent. Le milieu du théâtre est particulièrement propice à des jeux d’illusions telles que les agitent des idéologues habiles à manipuler des foules, à désigner des victimes expiatoires, à mettre en scène le tragique. De ce livre d’une grande force, Istvàn Szabo a fait en 1981 un film qui obtint l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 1982.

Quand les lumières s’éteignent [3] d’Erica Mann paraît en 1940 en langue anglaise. L’œuvre est assez curieuse. Une suite d’histoires se déroulant dans la même ville met en scène une grande variété de personnages d’âges et de milieux divers, obligés de vivre le nazisme au quotidien. Ce texte de combat combine l’allant et l’émotion du conteur et le sérieux du journaliste, car des notes précisent les sources des faits et des chiffres. C’est une découverte effrayante du fascisme au quotidien, du totalitarisme en marche. Il se veut un avertissement, une incitation à la résistance. Encore cette épouvantable machine n’avait-elle pas à cette date produit ses effets les plus abominables…

On voit que dans des styles différents, les trois Mann ont écrit des livres qui s’inscrivent certes dans l’histoire de la littérature du XX° siècle mais aussi qu’ils constituent des témoignages et des gestes pour l’Histoire, les trois ayant dû s’exiler pour sauver leur vie et poursuivre la lutte pour la démocratie et la liberté.

[1] Grasset 1999 ( Le Sujet) Grasset 2014 Les Cahiers Rouges, 438 p. [2] Denoël 1975 Editions Grasset & Fasquelle 1993, 414 p. [3] Grasset 2011 Le Livre de Poche Biblio, 357 p.================================================================

”Dar ce înseamnă să fii mare?”, se întreabă H. Mann prin personajul său, Henric al IV-lea, rege francez din perioada Renașterii târzii, și răspunsul, în mesajul de rămas-bun către posteritate, îl confirmă, o dată în plus, ca pe un model al conducătorului de stat care investește în om prin adevăr, dreptate și rațiune: ”A avea modestia de a-și servi semenii.”

”Dar ce înseamnă să fii mare?”, se întreabă H. Mann prin personajul său, Henric al IV-lea, rege francez din perioada Renașterii târzii, și răspunsul, în mesajul de rămas-bun către posteritate, îl confirmă, o dată în plus, ca pe un model al conducătorului de stat care investește în om prin adevăr, dreptate și rațiune: ”A avea modestia de a-și servi semenii.”

Anul acesta, pe 27 martie, se împlinesc 150 de ani de la nașterea lui Heinrich Mann (1871 – 1950), cel mai mare dintre fiii senatorului Thomas Johann Heinrich Mann, dintre care – doi, Heinrich și Thomas, vor deveni nume de referință nu doar în literatura germană, ci și în cea universală. În calitate de scriitor, H. Mann este convins că literatura nu e niciodată numai artă, considerând că aceasta trebuie să se implice în procesul de transformare a modului de a gândi și de formare a valorilor. Chiar dacă creează ficțiuni, scriitorul e angajat în ceea ce se întâmplă în lumea reală, literatura generează idei, iar acestea plămădesc omul de mâine. Astfel, și scriitorul este responsabil de viitorul culturii și al societății: ”Fără să fi acționat, e conștiința vie a celor care acționează. […] Cărțile de azi, mâine vor fi fapte.”

Una din temele, la care H. Mann va reveni constant pe tot parcursul creației sale, este cea a puterii. Apărută și sub influența lui Nietzsche care a răsturnat scara de valori a moralei tradiționale și a proclamat supremația omului puternic și dominator, a ”omului-stăpân”, aceasta este asimilată din perspectivă propriilor valori, departe de cele ale supraomului nietzschean absolvit de morală, dincolo de bine și de rău.

Ce înseamnă putere? Poți, oare, trece prin ispita puterii, păstrându-ți sufletul neprihănit? De ce, de cele mai dese ori, morala nu rezistă puterii, puterea corupe și generează degradarea spirituală? Ce se întâmplă cu acei care își canalizează toate eforturile spre dobândirea puterii? De ce, odată câștigată, puterea nu mai este capabilă să renunțe și își dorește și mai multă putere? Pot coexista puterea și generozitatea, puterea și dragostea de oameni? Acestea, dar și alte întrebări, sunt cercetate în creația lui H. Mann.

Problema puterii, în aspectele ei duse până la extreme, este analizată și în romanul ”Profesorul Unrat. Sfârșitul unui tiran”, publicat în 1905. Pe fundalul descrierii unui oraș german de provincie din epoca Wilhelmiană, cu sistemul său de învățământ anchilozat în reguli inflexibile și autoritarism exagerat (iar de la acesta, până la cel politic și chiar militar, distanța nu e mare), scriitorul, prin mijloacele ridicolului și grotescului, preîntâmpină despre pericolul unei puteri tiranice care cere supunere oarbă, până la imbecilizare, și pedepsește orice încercare de manifestare individuală, a unei puteri care crește masa uniformă, ușor de manipulat, supusă până la crimă, care inspiră elevilor teamă și respectul pentru violență. E semnificativ, prin antiteză, că tiranul care a reușit să corupă întreg orașul, este un profesor.

Problema puterii, în aspectele ei duse până la extreme, este analizată și în romanul ”Profesorul Unrat. Sfârșitul unui tiran”, publicat în 1905. Pe fundalul descrierii unui oraș german de provincie din epoca Wilhelmiană, cu sistemul său de învățământ anchilozat în reguli inflexibile și autoritarism exagerat (iar de la acesta, până la cel politic și chiar militar, distanța nu e mare), scriitorul, prin mijloacele ridicolului și grotescului, preîntâmpină despre pericolul unei puteri tiranice care cere supunere oarbă, până la imbecilizare, și pedepsește orice încercare de manifestare individuală, a unei puteri care crește masa uniformă, ușor de manipulat, supusă până la crimă, care inspiră elevilor teamă și respectul pentru violență. E semnificativ, prin antiteză, că tiranul care a reușit să corupă întreg orașul, este un profesor.

De fapt, îl cheamă Raat, dar orașul întreg îi zice Unrat, în traducere din limba germană – Scârnăvie. Este un văduv de 57 de ani, 26 dintre care predă greaca și latina la liceu. Nu are prieteni și nici apropiați, simte o ură cruntă și primitivă față de oameni, își urăște și discipolii, considerându-i dușmani, terorizându-i și pedepsindu-i, cu satisfacție și sadism, pentru cea mai mică abatere de la ceea ce consideră el normă. Nu iartă niciodată. Este obsedat de dorința de a frânge orice rezistență și de a impune în jurul său o liniște de mormânt. Trăiește mereu în încordarea luptei.

Ca tiran, și H. Mann îi dă acest calificativ de mai multe ori, consideră că știe cum se domină sclavii. Este intolerant și înrăit, se consideră superior majorității pe care o disprețuiește și pe care dorește s-o încarcereze: ”… privește cu batjocură din umbră lumea bună, clocind în gând, ca o bombă, pieirea ei.” Fiind lipsit de scrupule, această versiune caricaturală a supraomului, dacă i s-ar fi permis, ar fi aplicat orice violență, fără limite. Dorește să provoace cât mai multă pagubă, momentele de cea mai mare satisfacție experimentându-le atunci, când reușește să prindă și să pedepsească vreun elev ce-i pune la îndoială autoritatea

Totodată, ca orice tiran, trăiește permanent coșmarul de a nu-i fi zdruncinată autoritatea; având conștiința tulbure, caută să descopere rebeliuni ascunse, pentru a le ”băga la apă”. Pentru el, elevii sunt ”lepădăturile neamului omenesc”, ”drojdia cea mai infamă a societății”, niște ticăloși și nemernici, al căror viitor trebuie să-l distrugă.

Periculos este și faptul că ura și setea lui de a domina, de a secera orice încercare de liberă gândire, precum și dorința de a se răzbuna, se extind în afara școlii, asupra întregului oraș. Își urmărește ”dușmanii” dincolo de pereții liceului: îi ține minte pe toți acei care, fiindu-i cândva elevi, nu i-a putut ”prinde” pentru a le distruge cariera și viitorul. Deoarece profesează de mai mult de un sfert de veac, orașul și împrejurimile lui sunt pline de foști elevi ai lui care continuă să-l numească Unrat (Scârnăvie). Astfel, școala nu se limitează la spațiul ei fizic, extinzându-se asupra întregului oraș cu locuitori de orice vârstă. Îi urăște pe toți.

Unicul care desconsideră evident puterea tiranului, care are îndrăzneala să gândească de sine stătător și i se contrapune cu o superioritate ironică, îl disprețuiește și nu se teme, chiar îl compătimește, într-un fel, este elevul Lohmann, pe care Unrat, simțindu-și inferioritatea, îl urăște chiar mai mult, decât pe toți ceilalți, considerându-l periculos pentru autoritatea lui agresivă și resentimentară. În acest personaj se văd și trăsături ale adolescentului Heinrich Mann, revoltat împotriva sistemului de învățământ menit să suprime orice germene de individualitate și să ”educe” supusul (după titlul unui alt roman al lui H. Mann), gata să servească cu fanatism orice autoritate. În felul acesta, cu câteva decenii înainte de venirea la putere a național-socialismului (alias, nazismului), H. Mann a prevăzut catastrofa (din mărturisirea autorului: ”… am văzut faptele când ele abia mijeau”) pe care acesta îl poate declanșa și, alternând ridicolul cu burlescul, a încercat să-și avertizeze compatrioții; deci, acest caracter grotesc nu este doar o ficțiune literară, ci un produs al mediului. Se știe că atunci scriitorul nu a fost auzit. Printre rândurile cărții se deslușește și un alt avertisment, adresat, în primul rând, intelectualilor, acelor care, mai bine decât alții, chiar de la început au înțeles pericolul unei astfel de educații, dar, dintr-un egoism confortabil, au preferat să ocupe rolul de observator și (uneori) comentator (superior/ mirat/ repugnat), fără a interveni cu acțiuni reale pentru a nu-i permite ascensiunea.

Revenind la romanul lui H. Mann, atunci când, pentru relația cu artista Rosa Frolich, Unrat este concediat, acesta își continuă acțiunile de distrugere, folosind-o ca momeală și transformându-și casa într-un tripou care ademenește bărbați și femei, capi de familie și fii de carieră; toți își petrec acolo nopțile, risipind averi și pierzând reputații. Fără a-i mai urmări personal pentru a-i băga la ”zdup”, deoarece aceștia vin singuri, Unrat, ca un păianjen, prinde și corupe întreg orașul. Este satisfăcut când înțelege că paguba și distrugerea totală pot fi provocate și pe alte căi, decât prin izgonire de la școală.

Violent și primejdios, la hotar cu demența, tiranul triumfă. Este mândru, din tiran a crescut anarhistul. Acum își poartă numele ca pe o cunună cu lauri; a știut să trezească în oameni cele mai josnice și primitive porniri, precum lascivitatea ascunsă, lăcomia de bani, vanitatea etc. Această decădere morală a unui oraș (să înțelegem, stat), pe care nimeni nu o poate opri, pentru că prea mulți sunt implicați, este regizată de Unrat și spre triumful lui. ”Era puternic; putea fi fericit.” Acela, pe care până nu demult toți îl disprețuiau, devine atotputernic.

Măcinat de dispreț și de ură față de omenire, o dorește stoarsă și prăbușită la picioarele sale, cerșindu-i iertare. Lohmann consideră că acesta e tiranul care nu mai are nevoie de motive pentru a-și alimenta dorința de răzbunare, mai lipsește doar o provocare și ”cheamă vulgul la palat, îl îndrumă la omor și pârjol”, dezlănțuie forțele oarbe, scăldând lumea într-o baie de sânge.

Tiranul devenit anarhist, acela care a schimbat sala de liceu pe cabaret, susținătorul fervent al puritanismului care, pentru a-și realiza scopul, s-a transformat în proxenet, a reușit să cucerească orașul. În această ordine de idei, deznodământul aparent fericit al istoriei este receptat, mai degrabă, ca răsturnare de situație: în urma unui atac de furie care a dus la tentativă de omor și la săvârșirea unui furt, Unrat, în sfârșit, este arestat. Eliberat de tentația răului, orașul sărbătorește, i-a fost luată de pe umeri povara propriei stricăciuni. Revenindu-și parcă dintr-o hipnoză, oamenii nu înțeleg de ce a fost nevoie de atâta timp pentru a se vindeca, iar cuvântul Scârnăvie (Unrat) își pierde titlul de glorie, recapătându-și sensul inițial. Pentru Unrat este un sfârșit rușinos și caricatural, așa cum l-a dorit autorul, cu toate că istoria reală a Germaniei a demonstrat că, dacă i-ai permis tiranului ascensiunea, nu va fi deloc ușor să-l lipsești de putere. Că și-l dorea îl demonstrează și faptul că cuvântul ”sfârșitul” alături de cuvântul ”tiran” sunt puse și în titlul romanului.

Atunci când a fost publicat, din motive lesne de înțeles, romanul nu s-a bucurat de mare succes. Faima a venit mai târziu, în anul 1930, când, în zorii filmului sonor, acesta a fost ecranizat cu titlul ”Îngerul albastru”, propulsând-o pe Marlene Dietrich în rolul Rosei Frohlich. Filmul, care a câștigat faimă mondială, a neglijat satira social-politică a cărții și s-a axat doar pe aspectul ei emoțional: pasiunea tragicomică a unui profesor în pragul bătrâneții pentru o tânără cântăreață de cabaret. ”Capul meu și picioarele Marlenei Dietrich”, în felul acesta a reacționat, autoironic, Heinrich Mann la răstălmăcirea mesajului cărții, când de pe Unrat accentul s-a deplasat pe Rosa… Dar, așa cum sugerează pilda biblică, cine are ochi, să vadă, cine are urechi, să audă…

Emilia TARABURCA, USM, dr., conf. univ.

*****

Imagini de la expoziția “Heinric MANN - 145 de ani de la naștere”, Biblioteca Națională a Republicii Moldova, secția Literaturile lumii,

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

.jpg)

/image%2F0991366%2F20211107%2Fob_ed63c0_mann-heinrich01.jpg)