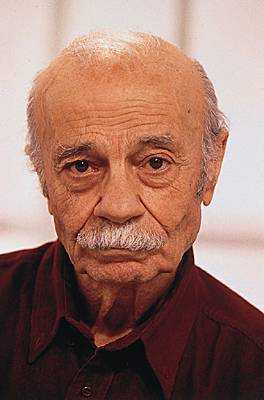

Ernesto Sábato

Écrivain argentin (Rojas, province de Buenos Aires, 1911-Santos Lugares, province

Physicien, lié aux surréalistes, il s'est consacré à l'expérimentation d'un récit romanesque qui unit la technique du roman policier à la méditation philosophique (le Tunnel, 1948 ; Alejandra ou Héros et Tombes, 1961 ; l'Ange des ténèbres, 1974) et à l'essai (La cultura en la encrucijada nacional, 1976) de Buenos Aires, 2011).

Ernesto Sabato, la conscience douloureuse de l'Argentine

L'écrivain argentin Ernesto Sabato est mort, samedi 30 avril, dans la localité de Santos Lugares (province de Buenos Aires), alors qu'il allait avoir bientôt 100 ans.

Il est l'auteur d'un chef d'œuvre absolu, Sobre héroes y tumbas (1961, traduit en français sous le titre Alejandra, puis Héros et tombes, aux éditions du Seuil comme les autres ouvrages de Sabato). Ce roman immense et lumineux est un mélange détonnant de romantisme gothique et de lyrisme moderne, traversé par un souffle fantastique.

Roman total, il métamorphose les rues, les souterrains et l'architecture de Buenos Aires et propose une interprétation décapante de l'Argentine, de son passé turbulent et de son présent anxieux. Le long passage intitulé Rapport sur les aveugles est un des textes les plus lus et commentés des lettres d'Amérique latine.

Abaddon el exterminador (L'Ange des ténèbres, 1974) se présente comme une suite et met en scène l'auteur lui-même, pathétique dans ses interrogations et ses contradictions.

Ernesto Sabato était un scientifique ébranlé par l'impasse du positivisme et par les horreurs commises au nom de la raison. Le surréalisme et l'existentialisme l'ont aidé à embrasser la littérature. Le tunnel, son premier roman, date de 1948.

Il était né à Rojas, province de Buenos Aires, le 24 juin 1911. Jeune communiste, il s'était éloigné du stalinisme à la faveur d'un premier voyage en Europe, en 1935. Il reviendra en France avant la guerre.

En Argentine, il s'était toujours méfié du péronisme, tout en condamnant ceux qui avaient renversé le général Juan Domingo Peron (1945-1955). Les péronistes lui ont voué une hargne tenace, que les partisans des Kirchner ont prolongée.

Ernesto Sabato avait présidé la Commission nationale sur les disparitions de personnes (Conadep), qui a mené l'enquête sur les crimes commis par la dernière dictature militaire (1976-1983). Dans la préface du rapport Nunca Mas (Jamais plus), il avait rappelé la multiplication des attentats et meurtres commis par les guérillas d'extrême gauche et par les groupes parapoliciers d'extrême droite, sous les gouvernements de Juan Peron et d'Isabel Peron (1973-1976).

Sabato était un écrivain exigeant, sans doute trop, mais nous ne lirons jamais les pages qu'il a détruites pour en avoir le cœur net. Il était une personnalité difficile, au pessimisme inscrit souvent sur le visage. Il incarnait, à la fois dans son œuvre et dans sa démarche de citoyen, la conscience malheureuse des Argentins.

Paulo A. Paranagua (Blog America Latina(VO))

=====================================

ALEJANDRA. ERNESTO SABATO, par André Bernold

- 5 JUIN 2020

- PAR JEAN-CLAUDE LEROY

- BLOG : OUTRE L'ÉCRAN

Comme Beckett (sans l’imiter), j’inscris dans mes livres préférés des colonnes de dates. L’une des choses au monde qui se passe de commentaires. Ces choses sont-elles en augmentation ou en diminution, je ne saurais en décider. Pour tout un ensemble de choses, ce serait plutôt l’un, et plutôt l’autre pour un autre ensemble. J’aime y voir clair. Le grand roman d’Ernesto Sabato, l’un des deux ou trois qui me parlent encore avec une extrême vivacité, Héros et tombes, Sobre heroes y tumbas, qui porta un temps, en français, le titre Alejandra, que je trouve très nettement préférable (aux éditions du Seuil), parut à Buenos Aires en 1961 (Co. General Fabril Editora). L’auteur, né en 1911(le cadet de Beckett de cinq ans), avait 50 ans, et moi trois ans. Traduction française au Seuil (par Jean-Jacques Villard) en 1967 (je n’avais encore que 9 ans), édition définitive en 1996. Mais je l’ai lue pour la première fois dix ans auparavant environ, vers le milieu des années 1980, donc plus de vingt ans après la parution du texte original. Relue pour la dernière fois du 17 février au 21 mars 1998, relecture donc très lente et, je l’espère, très attentive, il y a quand même 22 ans pendant lesquels, « sache, ô mon ami, qu’il y a eu ici beaucoup d’événements » (Hergé, Tintin au pays de l’or noir ? À vérifier). Les événements relatés dans le livre vont de mai 1953 à juin 1955 (mort d’Alejandra) (je n’étais pas né). Le personnage fictif d’Alejandra, qui, intuitivement, semble avoir eu un modèle existant, est né en 1925 (comme Gilles Deleuze). Eût-elle vécu (?), elle aurait aujourd’hui, au moment où je commence ma troisième et vraisemblablement dernière lecture de ce livre magnifique, 95 ans. Gai, gai, marions-nous !

« Bien des fois, Martin devait la voir ainsi, absente, les yeux ouverts, active même, mais ailleurs, comme guidée par quelque puissance lointaine.

Soudain, elle dit en regardant Vania :

— J'aime ceux qui n'ont pas réussi. Et toi ?

Il se mit à méditer sur cette étrange profession de foi :

— Le triomphe, poursuivit-elle, a toujours quelque chose de vulgaire et d'affreux.

Après un moment de silence, elle conclut :

— Que serait ce pays si tout le monde triomphait ! J'aime mieux ne pas y penser. L’échec de beaucoup de personnes nous sauve un peu. Tu n’as pas faim ? »

C'est cette noble figure, au sens latino-américain, des lettres argentines qui a présidé la Commission nationale sur les disparitions de personnes (Conadep), dont le rapport Nunca Mas (Jamais plus) a permis de mettre au jour les crimes commis par les juntes militaires de 1976 à 1983 (voir cet écho de Lamia Oualalou). Et qui d'autre que l'auteur de L'Ange des ténèbres (1974) pouvait s'aventurer à trouver une issue collective à une humanité dont il avait demandé sous la dictature, par roman interposé mais solennellement (à l'ONU), à être radié ?

Mais c'est la destinée même de Sábato qui porte à rebours sur son siècle témoignage d'une cruelle et implacable lucidité. Séjournant en Europe, dès 1935, le militant communiste d'alors perd toutes ses illusions sur la nature du régime soviétique. La fréquentation des surréalistes et la tenue mouvementée d'un certain Congrès international des écrivains, à Paris, n'y sont sans doute pas pour rien. Mais peu alors en prirent la vraie mesure.

Puis vint le temps des grandes rencontres, Borgès, un certain Gombrowicz...

Le propre des grandes œuvres, c'est qu'elles peuvent attendre. Nulle poussière ne les affecte durablement sur les rayonnages. Cela est dû sans doute à la force de l'imagination qui a guidé leur survenue. Car un roman peut être envahissant, surtout pour un lecteur-auditeur, je veux dire qui pratique la diction intérieure, un lecteur lent, en quelque sorte. On peut donc souhaiter le tenir en respect, le garder en réserve durant des années, comme on le ferait d'un compagnon taciturne.

Puis on l'ouvre, par exemple Alejandra (Sobre heroes y tumbas), et on lit :

« Oui, elle était là. De loin, il la vit qui marchait vers lui.

Il s'arrêta. Son cœur battait à grands coups.

Elle continuait d'avancer. Arrivée près de lui, elle dit :

– Je t'attendais. »

C'est de l'histoire romanesque bien sûr qu'il s'agit, mais aussi du livre sur son rayonnage. Qui nous attend, puis nous dit : je t'attendais. En l'occurrence, une prodigieuse œuvre d'imagination, éclose et tournée vers le monde, et le ceignant d'autant en son sein, doublée d'histoires particulières et collectives échangeant leurs destinées au gré des narrateurs et des tableaux : ville livrée aux fantasmagories, sociétés secrètes, s'originant en une fresque épique continentale.

« Je crois que la vérité est parfaite pour les mathématiques, la chimie, la philosophie, mais pas pour la vie. Dans la vie, l'illusion, l'imagination, le désir, l'espoir, comptent plus. »

Oui, il est toujours temps de découvrir Ernesto Sábato. Un grand livre a tout le temps. Il n'est fait que de la solitude qu'il s'est donnée.

Ces derniers jours, le peuple argentin qui lui rendait un dernier salut avait peut-être en tête un poème qui fleure ses cent ans, « La Maison des morts » de Guillaume Apollinaire :

« Car y a-t-il rien qui vous élève

Comme d'avoir aimé un mort ou une morte

On devient si pur qu'on en arrive

Dans les glaciers de la mémoire

A se confondre avec le souvenir

On est fortifié pour la vie

=========================

Et l'on n'a plus besoin de personne. »

L'œuvre romanesque d'Ernesto Sábato est éditée en livre de poche, par les Editions du Seuil, coll. « Points ».

=================================================================

I

Le Tunnel

Héros et Tombes

L’Ange des Ténèbres

=================================================================

LE REGARD ET LE MAL, ANALYSE DU ROMAN LE TUNNEL D’ERNESTO SÁBATO PAR MARTIN LOMBARDO, TRADUIT PAR JULIE BONNET

Dans sa thèse sur la nouvelle, l’écrivain Ricardo Piglia affirme que toute nouvelle raconte deux histoires et que c’est à la jonction de ces deux histoires que se trouve le paradoxe qui sous-tend le récit. C’est-à-dire qu’une histoire ne peut se comprendre sans l’autre. La théorie de Piglia rejoint la théorie de l’iceberg d’Hemingway : une nouvelle ne doit pas raconter plus que ce qu’elle raconte. Pour sa part, pour soutenir sa thèse, Ricardo Piglia s’appuie sur un texte du journal de l’écrivain russe Tchekhov : « Un homme, à Montecarlo, va au casino, gagne un million, revient chez lui, se suicide ». Ainsi, selon Ricardo Piglia, une nouvelle se construirait sur un paradoxe : contre toute attente, plutôt que de profiter du million gagné au casino, le protagoniste de cette histoire que propose Tchekhov se suicide. Une question évidente découle du récit : pourquoi, pourquoi ce crime ? Une nouvelle provoque un questionnement sur le sens. La notion de mal, à son tour, pose une question sur le sens : à quoi est dû le mal, quelle en est la raison ?

Dans une certaine mesure, et même s’il s’agit d’un roman plutôt que d’une nouvelle, on pourrait affirmer quelque chose de semblable en ouvrant le roman d’Ernesto Sábato, Le Tunnel : un peintre solitaire, Juan Pablo Castel, méprise le monde et sent que personne ne le comprend, Juan Pablo Castel avoue même que : « Malheureusement, j’ai été condamné à rester étranger à la vie de quelque femme que ce soit » [1].

Pendant un vernissage où il expose ses propres tableaux, il tombe par hasard sur la seule personne qui peut le comprendre, María Iribarne. Selon lui, cette femme peut le comprendre parce qu’elle a vu dans l’un de ses tableaux ce qu’aucune autre personne n’a vu ni ne pourra voir, ce que lui même a imaginé au moment de peindre. Après plusieurs aller-retours tortueux, après avoir appris que cette femme est mariée à un autre homme – un homme aveugle – Castel devient l’amant de Maria. Il vit dans l’obsession de démêler les sentiments et les idées de celle-ci, les vrais sentiments, les vraies idées parce qu’il a peur qu’elle feigne ses sentiments. Jusqu’au jour où, face à la mer, Maria Iribarne avoue finalement au peintre ce qui l’a attirée chez lui, ce qu’il a toujours voulu savoir : elle aussi cherchait un « interlocuteur muet », depuis qu’elle a vu le tableau, elle pense à lui. C’est-à-dire qu’elle trouve en lui une relation au-delà des mots. Ainsi l’exprime-t-elle :

– Comme j’ai souvent rêvé, dit Maria, de partager avec toi cette mer et ce ciel !

Elle marqua un temps, puis ajouta :

– Parfois, j’ai l’impression que nous avons toujours vécu cette scène ensemble. Quand j’ai vu cette femme solitaire de ton tableau, j’ai senti que tu étais comme moi et que tu cherchais toi aussi, comme un aveugle, quelqu’un, une espèce d’interlocuteur muet. Depuis ce jour-là, j’ai pensé constamment à toi, je t’ai rêvé souvent ici, en ce même lieu où j’ai passé tant d’heures de ma vie. Un jour, j’ai même pensé aller te chercher pour te le dire. Mais j’ai eu peur de me tromper, comme je m’étais déjà trompée une fois, et j’ai attendu en espérant que, d’une certaine façon, ce soit toi qui me chercherais. Mais je t’aidais intensément, je t’appelais chaque nuit et j’en suis venue à être si sûre de te rencontrer que lorsque c’est arrivé, devant cet absurde ascenseur, je suis resté paralysée de peur et je n’ai pu dire que des platitudes. Et quand tu t’es enfui, blessé par ce que tu crus être un malentendu, j’ai couru derrière toi comme une folle. Ensuite, il y a eu ces moments sur la place San Martin où tu croyais nécessaire de m’expliquer certaines choses alors que j’essayais de te désorienter, hésitant entre l’anxiété de te perdre pour toujours et la crainte de te faire mal. J’essayais pourtant de te décourager, de te faire croire que je ne comprenais pas tes demi-mots, ton message chiffré ».[2]

Avant que n’ait lieu la confession de la part de la femme, il est intéressant de noter que Juan Pablo Castel, malgré qu’il assure que c’est la première fois qu’il regarde avec joie María, sent cependant une « tristesse inévitable ». Il est également intéressant de noter que ce que María Iribarne avoue ressemble beaucoup à ce que Juan Pablo Castel a pensé et senti avant d’arriver à ce point de l’histoire : cela suppose qu’une communication « muette » est possible, sans mots, qui s’exprime, peut-être, à travers le regard. Mais lorsque Castel obtient finalement cette confession de la part de la femme aimée, un sentiment de « tristesse inévitable » surgit en lui. À nouveau, la question du sens : pourquoi Castel se sent-il triste en remarquant la joie de la personne qu’il aime ? Ce mal-être exprimé par Castel s’accentue lorsqu’après la confession de la femme, il affirme : « Je sentis que ce moment magique ne se répéterait jamais. »[3]

De la même façon que dans l’histoire vraisemblable imaginée par Piglia où un homme se suicide après avoir gagné un million au casino, dans le roman de d’Ernesto Sábato, après cette déclaration d’amour de la part de Maria et cette compréhension mutuelle – compréhension sans mots, muette, basée, en grande partie, sur le regard – après ce moment magique qui selon Castel ne se répétera pas, il quitte son lieu de résidence et, quelques jours plus tard, assassine son amante. Ce paradoxe dont se nourrit le récit existe presque depuis le début du roman lorsque Juan Pablo Castel affirme : « Il y a eu quelqu’un qui pouvait me comprendre. Mais c’est, précisément, la personne que j’ai tuée. » [4]

Pourquoi Juan Pablo Castel assassine-t-il María Iribarne ? Est-il suffisant d’affirmer que Castel assassine Maria parce qu’il la soupçonne de le tromper avec Hunter ? Dans ce cas, pourquoi Castel n’assassine-t-il pas le mari de Maria, Allende l’aveugle, ou Hunter ? Une première réponse visant à établir le lien entre le mal et le roman consiste à affirmer que le mal cherche un sens, mais pas n’importe quel sens. Le mal cherche un sens absolu, total, qui englobe tout. Et ce sens, il le trouve dans le mal même. À chaque fois que nous abordons la question du mal, nous pénétrons le champ du sens, ou, pour être plus exacts, d’un sens particulier. Toute question sur l’essence, sur l’être, implique la question de sa cause et de sa finalité. Dans son essence, le mal est aussi un paradoxe : la cause du mal est le mal en soi. « Quelle est alors la finalité du mal ? »

S’il transcende les conditionnements sociaux quotidiens, le mal n’est pas un mystère fondamental. À mon avis, le mal est sans aucun doute métaphysique, puisqu’il adopte une attitude envers l’être en tant que tel, et non pas envers l’une ou l’autre partie de celui-ci. Par essence, il veut détruire son intégrité. Mais je ne veux pas suggérer par là qu’il est forcément surnaturel ou qu’il n’a pas de rapport avec une cause humaine. Beaucoup de choses – l’art et le langage, par exemple – sont plus que le simple reflet de sa situation sociale, mais cela ne veut pas dire qu’elles sont tombées du ciel. On peut affirmer la même chose des êtres humains en général. S’il n’y a pas nécessairement de conflit entre l’historique et le transcendant, c’est parce que l’histoire elle-même est un processus d’autotranscendance. L’animal historique est toujours capable d’aller au-delà de lui-même. Il existe, pour les nommer ainsi, des formes de transcendance « horizontales » autant que « verticales ». Pourquoi doit-on toujours penser aux secondes ?[5]

Dans ce roman de Sábato, si nous reprenons les propos de Eagleton, nous pourrions situer le mal sur les coordonnées d’une « transcendance horizontale », une transcendance dans la suite : être, tableau, femme, homme, interlocuteurs muets, communication totale, Idéal. Pour Castel, il n’y a que deux possibilités : la fusion totale avec l’objet aimé ou l’anéantissement de cet objet. De ce point de vue, ce n’est pas un hasard si la littérature de Sábato prétend s’inscrire dans l’existentialisme.

Maintenant, si d’un côté la cause du mal nous renvoie au mal lui-même, comment envisageons-nous la finalité du mal ? C’est-à-dire, les questions sur la cause et la finalité sont les suivantes : pourquoi le mal ? Pour quoi faire le mal ? À ce sujet, Terry Eagleton affirme :

Parfois, nous voulons conserver une identité pour laquelle nous n’avons pas beaucoup d’estime. Simplement, l’ego contient un élan qui le pousse à rester intacte. Voyons, donc, en quoi la question de la fonctionnalité ou de la non fonctionnalité du mal est si ambiguë. Le mal est commis au nom d’autre chose et, en ce sens, il a une finalité ; mais cette autre chose n’a pas d’utilité en soi. Yago détruit Othello, en partie parce qu’il le considère comme une menace terrible pour sa propre identité, mais la question « pourquoi une telle raison a de la valeur et justifie la destruction ? » reste hermétique. Même ainsi, les actions réelles de Yago ont un surplus de sens : ainsi n’est-il pas complètement correct de dire que le mal est quelque chose que l’on fait pour faire le mal en soi. Il s’agit plutôt d’une action avec un but qui est entreprise au nom d’une nécessité qui, celle-ci, manque de sens. »[6]

Le mal trouve sa cause dans le mal lui-même en même temps que la finalité se perd dans une zone impénétrable. Pour l’appliquer au roman, on pourrait dire que Castel assassine Maria – ou « doit assassiner » Maria, comme il le dit – parce qu’elle l’a laissé seul. Mais, comme le signale Eagleton, si nous continuons à creuser dans cette direction, nous arrivons aussi dans une zone mystérieuse : pourquoi faudrait-il assassiner quelqu’un qui nous laisse seul ? Surtout dans le cas de Castel, nous savons depuis le début qu’il a toujours été un homme solitaire avant que Maria n’apparaisse. Par conséquent, est-il satisfaisant d’accepter comme finalité le simple fait qu’elle l’ait laissé seul, ou qu’elle l’ait trompé ? Si Maria a laissé Castel seul, que cherche-t-il en l’assassinant ?

Face au mal, il faudrait peut-être suivre le conseil que donnait Jacques Lacan aux psychanalystes : il faut se garder de comprendre. En revanche, il est nécessaire d’analyser les lignes directrices à travers lesquelles le mal se manifeste, percer la structure et la logique qui sous-tendent le mal. La phrase de Jacques Lacan sur la compréhension est justement apparue comme une critique de la philosophie existentialiste allemande incarnée par Karl Jaspers : tout ce qui est compréhensible à première vue n’est pas pour autant forcément vrai.

Si nous tenons pour acquis que l’expression majeure du mal qui surgit dans le roman de Sábato est le meurtre de Maria Iribarne par Juan Pablo Castel et que l’écriture, selon ce même Juan Pablo Castel, naît comme une tentative d’expliquer le pourquoi du crime,

Je pourrais garder pour moi les raisons qui m’ont poussé à écrire cette confession ; mais comme je n’ai pas intérêt à passer pour un excentrique, je dirai la vérité, qui de toute façon est assez simple : j’ai pensé que ces pages pourraient être lues par beaucoup de gens, puisque maintenant je suis célèbre ; et bien que je ne me fasse pas beaucoup d’illusions sur l’humanité en générale ni sur les lecteurs de ces pages en particulier, je suis poussé par le faible espoir que quelqu’un parviendra à me comprendre. QUAND CE NE SERAIT QU’UNE SEULE PERSONNE.

« Pourquoi – pourra-t-on se demander – à peine un faible espoir si ce manuscrit doit avoir tant de lecteurs ? » Voilà le genre de questions que je considère comme inutiles. Et cependant, il faut les prévoir, parce que les gens posent constamment des questions inutiles, des questions dont l’analyse la plus superficielle révèle toute la vanité : j’aurais beau m’épuiser à parler, à hurler devant un auditoire de cent mille Russes, personne ne me comprendrait. Sent-on ce que je veux dire ?

Il y a eu quelqu’un qui pouvait me comprendre. Mais c’est, précisément, la personne que j’ai tuée. »[7]

Donc, si nous acceptons ces deux idées, la question que nous pouvons formuler est : quelle logique suit Juan Pablo Castel pour en arriver à assassiner Maria Iribarne. Suffit-il de dire qu’il l’a assassinée parce qu’il la soupçonnait de coucher avec Hunter, ou parce qu’elle était mariée à un aveugle ? Si beaucoup d’indices permettent de déduire que Hunter avait une relation avec Maria Iribarne, tous ces indices sont passés au filtre de l’interprétation de Juan Pablo Castel. Lorsque Castel demande à un ami depuis combien de temps Maria Iribarne entretient des relations avec Hunter, l’ami lui répond : « Ça, je n’en sais rien »[8]

La nuit pendant laquelle il espionne Maria et Hunter et les observe lorsqu’ils rentrent dans la maison, Castel peut vérifier que la lumière de la chambre d’Hunter s’allume d’abord, mais, il affirme que la lumière de la chambre de Maria ne s’allumait pas. Pour lui, c’est un signe qui ne trompe pas : Maria est dans la chambre de Hunter.

Je guettais les lumières du premier étage, encore totalement plongé dans le noir. Peu après, je vis qu’on allumait dans la chambre du milieu, celle d’Hunter. Jusque-là, tout était normal : la chambre d’Hunter se trouvait en face de l’escalier et il était logique qu’elle fût éclairée la première. Maintenant, on devait voir s’allumer la lumière de l’autre pièce. Les secondes que pouvait mettre Maria pour aller de l’escalier jusqu’à cette pièce furent tumultueusement marquées par les battements sauvages de mon cœur. »[9]

Cependant, dans le paragraphe suivant, le chapitre qui suit commence ainsi : « Debout au milieu des arbres agités par la tempête, trempé de pluie, je sentais que le temps passait inexorablement. Jusqu’au moment où, à travers la pluie et mes larmes, je vis qu’on allumait l’autre chambre. »[10] Combien de temps a mis la lumière à s’allumer dans la chambre de Maria ? C’est suffisant pour que Castel conclut qu’elle a été avec Hunter. Une fois que la lumière s’allume, Castel entre dans la demeure, ouvre la porte de la chambre de Maria et lui annonce qu’il doit la tuer parce qu’elle l’a laissé seul.

En cherchant les indices qui permettent de percer à jour la logique qui meut le personnage de Castel, nous nous confrontons à une conception singulière de l’être, en même temps qu’à une conception particulière du langage. La présence du mal suppose une conception particulière du langage. À partir de ces deux éléments – la relation à l’être et à la communication, c’est-à-dire, au langage – peut-être peut-on percer ce mystère insondable qu’est le mal, incarné dans ce cas par le meurtre de Maria Iribarne. Tant la conception de l’être que la conception du langage soutenues par Juan Pablo Castel se fondent sur une caractéristique essentielle : l’être et le langage sont des absolus. Ou, plutôt, doivent l’être. Cela implique un prétendu paradoxe : Castel passe de l’amour à la haine avec une facilité incroyable ; Castel se méfie de chaque mot et de chaque signe. Pour lui, les relations humaines et le langage, c’est tout ou rien, sans juste milieu. Pour Castel les actes d’un être doivent être absolus. Maria Iribarne ne s’est pas rendue au rendez-vous convenu avec lui. En revanche, elle est restée avec Hunter. Par conséquent, pour Castel, elle l’a laissé seul et pour cela, elle doit mourir. Ces passages de l’amour à la haine établissent une dichotomie qui s’étend à d’autres dichotomies durant tout le récit : le sublime et le futile, les artistes et les critiques, la solitude et les foules. Par exemple, lorsqu’il parle de ses sentiments lorsqu’il retrouve Maria Iribarne, Castel affirme :

Les heures que nous avons passées dans l’atelier sont des heures que je n’oublierai jamais. Mes sentiments, pendant toute cette période, oscillèrent entre l’amour le plus pur et la haine la plus effrénée face aux contradictions et attitudes inexplicables de Maria ; soudain, il me venait à l’esprit que tout cela n’était peut-être que simulation. Par moments, elle avait l’air d’une adolescente pudique et tout à coup j’avais l’impression d’avoir affaire à une femme facile, et alors défilait dans mon esprit un long cortège de doutes : où ? Comment ? Qui ? Quand ? »[11]

D’un côté, nous trouvons le vrai amour et la communication, de l’autre, la haine sans bornes et la simulation. Il n’existe pas d’entre-deux. Dans ce fragment, nous constatons non seulement le passage constant de l’amour à la haine mais aussi comment ces hésitations s’appuient sur et donnent lieu à de véritables enquêtes menées par Castel pour savoir comment interpréter chaque mouvement et geste de la femme aimée. Tout au long du roman, Castel se transforme en une sorte de détective obsédé par l’idée de découvrir « la vérité » dans les expressions de Maria Iribarne. Chaque petite action ou geste de Maria, chaque mot, chaque silence de sa part deviennent un signe pour lui. Nous concevons ici le signe comme « quelque chose pour quelqu’un ». C’est-à-dire, comme un message qu’il doit déchiffrer. Selon sa conception du langage, tout signifiant devrait avoir un sens clair, sans faille ni malentendu possible ; chaque message devrait avoir un destinataire unique. La conception qu’a Castel de l’être, son idée selon laquelle les actes absolus doivent être possibles, le pousse à croire que la communication totale existe aussi.

Mais dans le domaine du langage, les choses ne sont pas si simples. Jacques Lacan parlait d’une sorte de pentagramme où chaque signifiant renvoie à plusieurs signifiants et à plusieurs signifiés. Lacan affirme aussi, que même s’il disait toujours la vérité, il ne disait jamais complètement la vérité, tout simplement parce qu’il manquait des mots pour réaliser cela. Il y a toujours une partie du réel que le langage ne réussit pas à exprimer. Le sujet est excentré, et au centre, il y a un vide. Lacan affirme :

C’est une des dimensions essentielles du phénomène de la parole que l’autre ne soit pas le seul qui vous entende. Il est impossible de schématiser le phénomène de la parole par l’image qui sert à un certain nombre de théories dites de la communication – l’émetteur, le récepteur, et quelque chose qui se passe dans l’intervalle. On semble oublier que dans la parole humaine, entre beaucoup d’autres choses, l’émetteur est toujours en même temps un récepteur, qu’on entend le son de ses propres paroles.[12]

Ou, pour reprendre la formule de Clause Levi-Strauss lorsqu’il a découvert la théorie du signifiant de Lacan : l’émetteur lui-même reçoit du récepteur son propre message à l’envers. De ce point de vue, le récit de Juan Pablo Castel est un monologue tortueux continu, où il est à la fois l’émetteur et le récepteur, où il construit et déconstruit chaque message qu’il produit. Même les dialogues avec Maria font partie de ses monologues sans fin : l’important, ce n’est pas ce que peut dire ou faire Maria mais l’interprétation qu’il en fait. Par exemple, après avoir observé Maria Iribarne pendant le vernissage, Juan Pablo Castel raconte sur plusieurs pages la façon dont il imagine sa future rencontre avec ladite femme et même, quels pourraient être les dialogues : « Dans ces rencontres imaginaires, j’avais analysé diverses possibilités. Je me connais et je sais que les situations inopinées me font perdre tous mes moyens sous le coup de la confusion et de la timidité. J’avais donc préparé quelques variantes qui étaient logiques ou du moins possibles »[13]. L’absolu ne laisse pas non plus de place à l’improvisation.

En concevant chaque signifiant comme un signe, c’est-à-dire, comme quelque chose pour quelqu’un, lorsque Castel, pendant l’exposition, observe que Maria Iribarne prête attention à ce à quoi lui-même avait prêté attention, il voit en Maria la seule personne qui partage cette communication « pure », « muette », qui va plus loin que les mots. Dans plusieurs passages, ce type de communication, pour ainsi dire, « pure », sans failles, est portée par le regard : ce n’est pas un hasard si Juan Pablo Castel est un peintre, ce n’est pas un hasard que la partie du tableau qui déclenche l’histoire soit une fenêtre, ce n’est pas un hasard que le mari de Maria Iribarne soit aveugle. Il est intéressant de noter que Juan Pablo Castel situe ce type de communication au-delà des mots, sur un terrain inexplicable, ineffable. La plupart du temps, cette communication passe par le regard. C’est peut-être pour cela que le personnage est un peintre. C’est peut-être pour cela que Castel déteste tant les aveugles. Ainsi l’exprime-t-il durant un des premiers rendez-vous avec Maria :

Je la regardai avec anxiété : mais son visage, de profil, était indéchiffrable, avec ses mâchoires serrées. Je répondis avec assurance :

– Vous, vous pensez comme moi.

– et qu’est-ce que vous pensez ?

– Je ne sais pas, je ne pourrai pas non plus répondre à cette question. Je pourrais plutôt vous dire que vous sentez comme moi. Vous regardiez cette scène comme j’aurais pu la regarder à votre place. Je ne sais ce que vous pensez et je ne sais pas non plus ce que je pense, mais je sais que vous pensez comme moi. »[14]

Il faut alors noter deux points fondamentaux pour analyser le personnage de Juan Pablo Castel et la forme que prend le mal chez ce protagoniste. Tout d’abord, le regard – langage non parlé – ce qui déclenche et ce sur quoi s’appuie la communication. Soit, cet ineffable. À ce sujet, Jacques Lacan, dans le séminaire XI[15], avance sa théorie sur la schize entre l’œil et le regard : lorsqu’on veut observer un regard, on finit par observer les yeux : lorsqu’on observe les yeux, on ne perçoit pas le regard. C’est une rencontre impossible, le regard ne se voit pas. Le regard est une illusion qui est plus dans celui qui observe que dans l’objet. Lorsque nous voyons un regard, quel objet voyons nous ?

De ce point de vue, à partir de cette conception du langage, peu importe ce que peut dire Maria Iribarne, l’essentiel se trouve dans ce que sent Juan Pablo Castel en la regardant. À un certain moment, il ira même jusqu’à demander des explications à Maria sur sa façon de sourire, même si elle a juste esquissé un sourire. « Je ne savais que croire. Honnêtement, je n’avais pas vu de sourire, mais quelque chose comme un vestige de sourire sur un visage redevenu sérieux. »[16]

Le second point important pour analyser le personnage de Castel, c’est que l’existence même de Juan Pablo Castel, disons, sa conception de l’être est remise en question, non seulement dans ses tableaux mais aussi dans ce lien avec Maria Iribarne. Aux yeux de Castel, Maria et lui forment une sorte d’unité.

Je me rappelai le regard de Maria fixé sur l’arbre de la place, tandis qu’elle m’écoutais exposer mes idées ; je me rappelai sa timidité, sa première fuite. Et une débordante tendresse envers elle commença à m’envahir. Elle m’apparut comme une fragile créature jetée dans un monde cruel, plein de laideur et de misère. Je ressentis ce que j’avais souvent ressenti depuis le jour de l’exposition : que c’était un être tout semblable à moi. »[17]

Dans l’autre passage, Castel l’exprime de la manière suivante :

Jusqu’à ce tutoiement soudain qui me donna la certitude que Maria était à moi. Et rien qu’à moi : « Tu te tiens entre la mer et moi » ; il n’y avait personne d’autre, nous étions tous les deux seuls, comme j’en avais eu l’intuition dès le moment où elle avait regardé la scène de la fenêtre. En vérité, comment pourrait-elle ne pas me tutoyer puisque nous nous connaissions depuis toujours, depuis des milliers d’années ? Puisque, quand elle s’était arrêtée devant mon tableau et qu’elle avait regardé cette petite scène sans entendre ni voir la foule qui nous entourait, c’était déjà comme si nous nous étions tutoyés, et aussitôt j’avais su comment elle était et qui elle était, à quel point j’avais besoin d’elle et à quel point, aussi, elle avait besoin de moi. »[18]

D’une certaine façon, il n’y a qu’une infime séparation entre lui et elle : lui sait ce qu’elle sent sans même avoir besoin de lui parler. C’est peut-être pour cette raison que sa relation avec Maria Iribarne s’impose comme une obligation pour Castel. C’est une relation nécessaire plus qu’une question de désir. Cependant, cette unité que Castel pense former avec Maria, cette communication totale qui est au-delà des mots, implique certains inconvénients : après la communication absolue arrive soudain la déception :

Je sais que, tout à coup, nous arrivions à connaître quelques instants de communion. Le fait d’être ensemble atténuait la mélancolie qui accompagnait toujours ces sensations et dont la cause était sans doute l’incommunicabilité essentielle de ces fugaces beautés. Il nous suffisait de nous regarder pour savoir que nous pensions, où plutot que nous sentions de même.

Il est certain que nous payions cruellement ces instants, car tout ce que nous vivions ensuite paraissait grossier ou maladroit. Tout ce que nous faisions alors (parler, prendre un café) s’avérait douloureux, marquant à quel point étaient éphémères nos instants de communion. Et – pire encore – cela nous éloignait encore dans la mesure où je la forçais, par désespoir de consolider cette communion d’une façon quelconque, à nous unir charnellement ; nous n’arrivions qu’à confirmer l’impossibilité de la prolonger ou de la consolider par un acte physique. Mais Maria aggravait les choses par son attitude ; en effet, sans doute désireuse d’effacer en moi cette idée fixe, elle feignait de ressentir un plaisir véritable et même incroyable ; et c’est alors que je me mettais à m’habiller en hâte et à me précipiter dans la rue, ou à lui étreindre brutalement les bras en voulant la forcer à m’avouer la vérité sur ses sentiments et ses sensations. »[19]

Nous nous heurtons à nouveau au même paradoxe qui, en partie, poussera Castel à tuer Maria Iribarne : chaque fois qu’elle exprime un « sentiment véritable », il considère immédiatement qu’il s’agit d’un mensonge et, alors, il fuit ou se met en quête d’un aveu de sa part. Lorsqu’elle exprime un véritable plaisir, la violence et le mensonge apparaissent. Paradoxalement, le mal apparaît lorsqu’est effleuré ce qui, à priori, serait l’idéal de Castel.

Contrairement à ce que pense Castel, qui est convaincu qu’il existe des signes « pures », dont le sens est entier, un signifiant renvoie toujours à un autre signifiant. C’est une des choses que Castel ne supporte pas lorsqu’il parle avec Maria Iribarne, pour lui, il doit y avoir des signifiants dont le sens est plein, qui se basent sur le sensible : l’esquisse d’un sourire sur son visage, la lumière qui ne s’allume pas dans la chambre de Maria, un regard qui fuit, etc. Lacan affirme :

Le signifiant peut s’étendre à beaucoup des éléments du domaine du signe. Mais le signifiant est un signe qui ne renvoie pas à un objet, même à l’état de trace, bien que la trace en annonce pourtant le caractère essentiel. Il est lui aussi le signe d’une absence. Mais en tant qu’il fait partie du langage, le signifiant est un signe qui renvoie à un autre signe, qui est comme tel structuré pour signifier l’absence d’un autre signe, en d’autres termes pour s’opposer à lui dans un couple. »[20]

Castel ne supporte pas ce mouvement, ce jeu dans lequel un signifiant renvoie à un autre signifiant, et où le sens se détache de ces relations entre signifiants, c’est-à-dire, là où le sens n’est pas arrêté, mais se forme en amont et/ou de manière rétroactive. En revanche, Castel cherche le signifiant qui signifie tout, le signifiant au sens total. La notion de mal se fonde sur ce point : le mal aussi exige un absolu.

En ce qui concerne Maria Iribarne, les obsessions de Castel pourraient se résumer à une question : « ment-elle ou ce qu’elle dit et fait est la vérité ? Le problème de Juan Pablo Castel, c’est qu’il ne peut pas non plus déjouer les pièges du langage : souvenons-nous ici de l’anecdote que Sigmund Freud racontait :

Vous connaissez l’histoire juive, mise en évidence par Freud, du personnage qui dit – Je vais à Cracovie. Et l’autre répond – Pourquoi me dis-tu que tu vas à Cracovie ? Tu me le dis pour me faire croire que tu vas ailleurs. Ce que le sujet me dit est toujours dans une relation fondamentale à une feinte possible, où il m’envoie et où je reçois le message sous une forme inversée.[21]

Le langage humain, à la différence du langage animal, a la capacité de mentir, même lorsqu’il dit la vérité. Et vice-versa : on peut dire la vérité en mentant. La manière particulière de concevoir le langage et l’être de Castel finissent par se rejoindre : l’être doit être vrai, dans le cas contraire, c’est un pur mensonge. Pour Castel, les mots ou les gestes doivent avoir un sens « total », dans le cas contraire, ils sont faux. Et si l’être était un mensonge seulement en partie ? Il est intéressant de rappeler à ce propos l’origine étymologique du mot « personne » : « masque ». Ce que Castel ne connaît pas et qui le fait souffrir c’est, entre autre, le fait qu’une personne est en partie un masque. C’est la caractéristique qu’il ne supporte pas chez la personne aimée, car, de fait, c’est une caractéristique qu’il ne supporte pas chez lui-même. Castel s’enfonce dans une enquête vouée à l’échec. Et lorsqu’il trouve ce qu’il cherche, alors il élimine l’objet.

Sigmund Freud affirmait que tomber amoureux impliquait de pousser à l’extrême la différence entre l’objet aimé et le reste des gens. À son tour, Jacques Lacan résumait les relations amoureuses en un aphorisme : aimer, c’est donner ce que l’on n’a pas à quelqu’un qui n’en veut pas. Tout désir, y compris celui qui sous-tend une relation amoureuse, implique un manque, une faille, un vide. Un être entier, sans fissure ni manque, ne désire pas, puisqu’il possède déjà tout. Pour aimer, il faut désirer et éprouver le manque. Dans sa solitude avant l’apparition de Maria Iribarne, au contraire, Juan Pablo Castel n’avait pas conscience de ce manque, de ce désir : d’où son mépris pour le reste du monde. Avant l’apparition de Maria, il y avait une logique auto-satisfaisante dans le personnage de Castel. Une logique narcissique où il n’y a pas de place pour l’autre. À nouveau donc, nous sommes face à une conception de l’être selon Castel qui suppose une totalité, une intégrité, où l’on n’accepte pas les failles. Le Je est l’Idéal, il n’y a cependant pas de place pour l’autre. Peut-être pourrait-on affirmer que l’apparition de Maria tourne en ridicule cette logique narcissique. Cette logique est fausse car, en tant que sujet traversé par le langage, Castel éprouve aussi un manque à être. « Je retournai chez moi avec la sensation d’une solitude absolue. Généralement, cette sensation d’être seul au monde s’accompagnait chez moi d’un orgueilleux sentiment de supériorité : je méprise les hommes, je les vois sales, laids, incapables, avides, grossiers, mesquins ; ma solitude ne m’effraie pas, elle est pour ainsi dire olympienne. »[22]

S’il désire, alors il n’est pas « entier ». S’il désire, il est forcé de renoncer à cette solitude absolue, à ce Je-Idéal, à ce sentiment de supériorité. En même temps, si elle désire, elle non plus n’est pas « entière ». Et si elle n’est pas entière lorsqu’elle est avec lui, alors il le ressent comme un affront personnel. C’est pourquoi Castel se révolte chaque fois qu’il vérifie ou imagine que Maria ressent du plaisir. Castel place Maria à la croisée des chemins : soit elle est en fusion parfaite avec lui, soit, au contraire, elle désire et, ainsi, se transforme en une femme facile.

Je m’efforçais je penser avec une rigueur absolue, parce que j’avais l’intuition d’en être arrivé à un point décisif. Quelle était l’idée initiale ? Un certain nombre de mots apparurent en réponse à cette question que je me posais à moi-même. Ces mots étaient : Roumaine, Maria, prostituée, plaisir, simulation. Je me dis : ces mots doivent représenter le fait essentiel, la vérité profonde dont je dois partir. Je fis plusieurs tentatives pour les ranger dans l’ordre requis, et j’arrivais enfin à formuler mon idée sous cette forme terrible mais indiscutable : Maria et la prostituée ont eu une expression semblable ; la prostituée simulait le plaisir ; Maria simulait donc le plaisir ; Maria est une prostituée. »[23]

De ce point de vue, l’accusation de Castel avant de tuer Maria prend un autre sens : « Je dois te tuer, Maria. Tu m’as laissé seul. »[24]

Le désir et l’amour qui naissent chez Castel à partir de l’irruption de Maria dans sa vie le mettent face à une réalité de l’être qu’il refuse d’accepter : nous sommes toujours soumis au langage, nous sommes soumis au manque. Le langage nous éloigne de l’instinctif, pour nous déposer dans le champ du désir. La fusion entre deux êtres est alors impossible. On pourrait intercaler ici un autre des aphorismes lacaniens : il n’y a pas de rapport sexuels ; c’est à dire, il n’y a pas de complémentarité possible. L’amour signe l’échec d’une rencontre, car le désir, par définition, est intarissable. En s’appuyant sur la théorie psychanalytique, Terry Eagleton affirme que

le mal est une forme de privation, sans pour autant, ne plus reconnaître son pouvoir incroyable. Le pouvoir en question, […] est principalement le pouvoir de la pulsion de mort, dirigé vers l’extérieur avec l’intention de basculer son insatiable rancœur contre un ou plusieurs de nos congénères. Mais cette furieuse violence implique une sorte d’absence : une insupportable sensation de non-être qui génère une frustration qui doit se décharger, pour le dire ainsi, sur l’autre. Elle est aussi dirigée vers une autre forme d’absence : la nullité de la mort en soi. Là se rejoignent, donc, sa force terrifiante et sa vacuité absolue. […] Les méchants, par conséquent, sont des personnes qui ne connaissent rien à l’art de vivre.[25]

On pourrait aussi interpréter le meurtre comme une réponse à ce relativisme, à ce manque qui est sous-jacent dans chaque sujet. C’est-à-dire que l’on pourrait interpréter le meurtre comme le seul acte absolu possible pour un être humain. La mort est absence et, en même temps, excès ; elle est à la fois significative et vide de sens. Le mal a horreur des impuretés : « D’une part, on peut voir l’impureté comme l’infecte crasse nauséabonde de la négativité ; dans ce cas, la pureté réside en une angélique plénitude de l’être. D’autre part, l’impureté peut être vue comme l’excédent extrêmement volumineux du monde matériel quand celui-ci a été dépouillé de sens et de valeur ; c’est alors le non-être qui manifeste la pureté. »[26] C’est à travers le pessimisme que le mal, et dans ce cas précis Castel, trouvent leur raison d’être : « La négativité se convertit en une sorte d’ « ambition inquiète » qui ne peut jamais se contenter du présent, mais qui doit l’annuler continuellement dans son désir d’atteindre le palier suivant ».[27]

Décider de la vie et de la mort est le propre des dieux, et donc, d’un champ transcendantal. La mort, en fin de compte, est peut-être le seul absolu – ou ce qui se rapproche le plus d’un absolu – que l’être humain peut atteindre. On pourrait penser que, entre autre, Juan Pablo Castel assassine peut-être Maria Iribarne pour ne pas se suicider.

Le mal fait son apparition seulement lorsque ceux qui ressentent une douleur que l’on pourrait qualifier d’ontologique la détournent vers les autres pour se fuir eux-mêmes. Comme s’ils voulaient ouvrir les corps d’autres personnes pour exprimer la nullité, le néant, qui se cache en elles. En faisant cela, elles peuvent trouver dans ce néant un reflet consolateur d’elles-mêmes. En même temps, elles peuvent démontrer ainsi que la matière n’est pas indestructible, qu’il est possible d’étouffer, de nos propres mains, ces bouts de matière connus comme des corps humains jusqu’à les proscrire de l’existence. Ce qui est incroyable, c’est que les personne qui sont mortes sont purement, complètement et absolument mortes. Il n’y a pas de doute possible à ce sujet. Ainsi, au moins subsiste-t-il un type d’absolu dans un monde aussi excessivement provisoire que celui-ci. Tuer d’autres personnes est une preuve, et certainement la motivation de Raskolnikov dans Crime et châtiment de Dostoïevski, que les actes absolus sont possibles, même dans un monde de relativisme moral, de fast-food et d’émissions de téléréalité. Le mal, comme le fondamentalisme religieux, est, entre autres, une forme de nostalgie pour une civilisation plus ancienne et plus simple, dans laquelle existaient des certitudes comme le salut et la condamnation, et dans laquelle on savait toujours où était sa place. […] Selon une étrange manière de l’appréhender, le mal est une protestation contre la qualité dégradée de l’existence moderne.[28]

Le mal est considéré comme une catégorie morale. De ce point de vue, la phrase de Castel prend un autre sens : « les criminels sont des gens plus propres, plus inoffensifs que les autres. »[29]

L’idéal d’absolu qui porte Castel trouve dans la mort et, par extension, dans le meurtre, le seul acte qui ne tombe pas dans un possible relativisme et ne devienne pas insignifiant. C’est pourquoi Eagleton affirme que : « Le crime est la manière la plus puissante de reprendre à Dieu le monopole qu’il a sur la vie humaine ».[30] C’est en ce sens aussi que nous considérons que le mal est de l’ordre du transcendant. Que dit Juan Pablo Castel de lui-même au début du récit ? « En fin de compte, je suis fait de chair, d’os, de cheveux et d’ongles, comme tout autre homme, et il me paraîtrait bien injuste qu’on exige de moi, de moi précisément, des qualités particulières ; il arrive qu’on se croie un surhomme, jusqu’au jour où l’on s’aperçoit que, comme les autres, on est mesquin, répugnant et faux. »[31] Dans cette définition, on trouve clairement cette dichotomie dans laquelle évolue l’être-même du personnage. Le paradoxe réside peut-être dans le fait que ces sentiments en apparence contradictoires finissent par se confondre. Par exemple, avant de raconter la scène du crime, Juan Pablo Castel affirme : « Mon Dieu, n’était-ce pas à désespérer de la nature humaine quand on pensait qu’entre certains passages de Brahms et un cloaque, il y avait d’invisibles et ténébreuses relations souterraines ! »[32]

D’où peut bien venir une telle relation avec la putréfaction et le mortuaire ? Quelle est l’origine de cette relation particulière entre Castel et la mort ? À quel concept pouvons-nous avoir recours pour élucider cette question ? Castel souffre-t-il physiquement ou spirituellement ? Peut-être peut-on faire appel au concept freudien de pulsion. Une définition possible de la pulsion selon Freud pourrait être la suivante : « Le concept de “pulsion” nous apparaît comme un concept limite entre le psychique et le somatique, comme le représentant psychique des excitations, issues de l’intérieur du corps et parvenant au psychisme, comme une mesure de l’exigence de travail qui est imposée au psychique en conséquence de sa liaison au corporel »[33]. Lorsque Freud travaille sur les destins pulsionnels, il remarque que les duos sadisme-masochisme et plaisir de regarder-plaisir d’être regardé sont les pulsions où se manifeste le plus clairement une ambivalence, on passe de l’un à l’autre des extrêmes de la dichotomie. Ceci est facilement observable dans le cas de Castel, surtout en ce qui concerne le masochisme et le sadisme : il passe de la violence exercée à l’encontre de Maria à celle exercée sur lui-même, ou vice-versa. En même temps, parmi les destins pulsionnels, Freud signale aussi, que la transformation d’une pulsion en son contraire s’observe dans un seul cas : lors de la transposition de l’amour à la haine. Selon Freud, l’amour et la haine se rapportent souvent en même temps au même objet, cette coexistence rend compte de l’ambivalence la plus importante liée à ce sentiment.[34] On voit aussi ce passage s’effectuer chez Castel à plusieurs occasions en ce qui concerne ses sentiments pour Maria : amour, haine.

Mais Sigmund Freud est allé plus loin en ce qui concerne son système pulsionnel. En 1920, pendant l’entre-deux-guerre, Sigmund Freud écrit son texte le plus polémique : « Au-delà du principe de plaisir ». Dans ce texte, Freud change l’axe de sa théorie : il passe du premier topique (conscient-préconscient-inconscient) à un second topique (ça-moi-surmoi). Ce qui est novateur et révolutionnaire dans ce second topique freudien, c’est l’hypothèse qui affirme que l’être humain est déterminé par deux pulsions, une pulsion de vie et une pulsion de mort. La dichotomie entre Éros et Thanatos de Freud fait toujours scandale aujourd’hui, et même plus que ses théories sexuelles. Pour certains, il est inconcevable d’accepter que la destruction et la mort puissent aussi nous procurer un plaisir particulier (en lien avec ce que Jacques Lacan conceptualisera sous le terme de « jouissance »). La pulsion de mort est quelque chose d’impersonnel et, en même temps, d’immuable.

Sur la base de réflexions théoriques appuyées sur la biologie, nous avons supposé l’existence d’une pulsion de mort, qui a pour tâche de ramener l’être vivant organique à l’état inanimé, tandis que l’Eros poursuit le but de compliquer la vie en rassemblant, en faisant la synthèse de la substance vivante éclatée en particules, et ceci, naturellement, pour la conserver. Ainsi, les deux pulsions se manifestent pour conserver, au sens strict, car elles aspirent à rétablir un état perturbé par la genèse de la vie.[35]

Si la pulsion de vie est en lien avec le ça, c’est dans le surmoi – notre conscience morale – que l’on entretient la pulsion de mort. Il existe une relation dialectique entre la vie qui nous pousse vers le changement, l’animé et, de l’autre côté, la mort qui nous pousse vers l’inanimé. Ainsi, l’être humain se trouverait retenu dans un cercle entre désir et loi, culpabilité et transgression. La paradoxe réside dans le fait que plus nous obéissons à notre conscience morale, plus nous nous détruisons et, plus nous jouissons d’un plaisir mortuaire :

Ceux qui tombent sous l’influence de la pulsion de mort sentent cette sensation de libération extatique qui surgit lorsqu’ils songent, en vérité, que rien n’a d’importance. Le plaisir des damnés réside précisément dans le fait que rien ne vaut la peine. Ils laissent même jusqu’à leur propre intérêt de côté, car les condamnés sont des gens désintéressés à leur manière (tordue), pressés comme ils sont de se détruire avec le reste de la création. La pulsion de mort est une révolte délirante orgiastique contre l’intérêt, le courage, le sens et la rationalité. C’est le désir fou de réduire à néant tout cela au nom de rien en particulier. Et c’est un désir qui n’éprouve aucun respect pour le principe de plaisir ni pour celui de réalité, lesquels il est allègrement disposé à sacrifier de la même manière que le bruit, obscènement gratifiant pour son ouïe, du monde qui s’écroule autour de lui.[36]

L’irruption de Maria Iribarne dans la vie de Castel, ou, pour être plus précis, l’irruption de son regard, déstabilise la relation de Castel avec l’Idéal qui régissait sa vie jusqu’à ce moment-là. Lorsque nous parlons de l’idéal de Castel, nous devrions parler de ce que Freud a conceptualisé sous le terme Moi-idéal, où ce qui est conçu comme l’idéal du sujet est le substitut du narcissisme perdu de l’enfance dans lequel le sujet lui-même à été son propre idéal. Ce regard de Maria qui suppose la possibilité de communiquer, c’est-à-dire, la possibilité d’établir un contact avec autrui, implique, tout d’abord, la mort de cet idéal et, ensuite, la découverte de Castel de sa propre solitude (voilà pourquoi en la tuant il lui dit qu’elle l’a laissé seul). Elle ne le laisse pas seul parce qu’il l’a trahie ou parce qu’elle lui préfère un autre homme mais parce qu’elle révèle le vide, le manque à être, chez Castel lui-même – manque à être propre à n’importe quel sujet – précisément ce qu’il ne voulait affronter. Dans cette logique, la jalousie de Castel se comprend, dans cette logique, on comprend sa conception du langage :

Tout ce qui l’entoure paraît être étrangement irréel, car ce n’est rien d’autre qu’une vitrine peinte qui refuse de révéler quoi que ce soit de la réalité sexuelle terrible qu’elle dissimule. Les choses se résument à ce qu’elles ne sont pas. Les personnes maladivement jalouses ne peuvent pas accepter le scandale que tout soit visible, que les choses soient simplement comme elles sont, que ce que l’on voit est ce qui est en réalité.[…] Le langage […] déchire le monde et ouvre en lui un énorme trou. Il rend présent l’absent et nous incite à voir avec une clarté intolérable ce qui n’est en aucune façon là.[37]

Castel est victime de ce mensonge.

https://blog.sens-public.org/archipeleurope/2016/06/12/le-regard-et-le-mal-analyse-du-roman-le-tunnel-dernesto-sabato-par-julie-bonnet/

============

La demeure d'Ernesto Sabato transformée en musée

PORTRAIT D'E. SABATO À BUENOS AIRES

En hommage à l'écrivain argentin Ernesto Sabato, l'Institut culturel de la province de Buenos Aires a décidé de transformer sa maison en musée

Le grand écrivain argentin Ernesto Sabato vient de disparaître, au seuil de sa centième année.

Auteur de trois romans : El túnel (Le Tunnel), 1948 ; Sobre héroes y tumbas (qui a eu deux titres successifs en français : Alejandra et Héros et Tombes), 1961 et Abaddón el exterminador (L'Ange des ténèbres), 1974. Il a publié de nombreux essais, parmi lesquels Hombres y engranajes et El escritor y sus fantasmas.

Il a fait des études de Physique et a travaillé à Paris à l'institut Curie. C'est à Paris qu'il se lie avec les surréalistes, à la fin des années 30. Unanimement reconnu comme un grand de la littérature argentine, il entretenait avec Jorge Luis Borges des relations tendues ; on les disait rivaux. Il a présidé la Commission d'enquête sur les disparus, après la chute de la dictature argentine. Devenu aveugle, il s'est alors consacré à la peinture...

=====================

Ernesto Sabato, mort le 30 avril dernier à l'âge de 99 ans (voir actualité du 2 mai), est né le 24 juin 1911 à Rojas (province de Buenos Aires).

Le projet de transformer sa maison en musée est confirmé par l'Institut culturel de la province de Buenos Aires. Sabato « est un exemple magistral et notre devoir est de le mettre en valeur », a déclaré à la presse le président de l'Institut, Juan Carlos D'Amico, qui a décidé d'entamer des travaux dans la maison. Celle-ci se trouve à Santos Lugares («Lieux Saints»), située à l'ouest de la capitale.

Un gigantesque portrait (88 mètres de largeur et 34 mètres de hauteur) de l'homme a également été déployé sur l'Avenue du 9 juillet, dans le centre-ville de Buenos Aires.

Cet écrivain argentin a été médaillé Chevalier de la Légion d'honneur en France en 1979 et a obtenu le Prix Cervantès de Littérature en 1984, la plus haute distinction de la littérature en langue espagnole. Trois romans, traduits dans plus de 30 langues, lui apportent la consécration internationale: Le Tunnel (1948), salué par Albert Camus et Graham Greene, Héros et tombes (1961, publié en français sous le titre Alejandra) et L'ange des ténèbres (1974). Sabato est le dernier grand écrivain de la génération de Jorge Luis Borges, Adolfo Bioy Casares et Julio Cortazar.

=========================================

Ernesto Sábato

| Naissance | Rojas, province de Buenos Aires, |

|---|---|

| Décès | Santos Lugares, province de Buenos Aires, |

| Activité principale | écrivain |

| Distinctions | Prix Cervantes (1984) |

| Langue d’écriture | espagnol |

|---|---|

| Genres | essai, roman |

Ernesto Sábato est un écrivain argentin né à Rojas, dans la province de Buenos Aires le et mort à Santos Lugares, dans la province de Buenos Aires, le 1.

Physicien, romancier, essayiste et critique littéraire, son œuvre d'inspiration mêle réalisme et métaphysique, allie à une réflexion sur le monde une puissante créativité, et témoigne de la difficulté de vivre dans le monde moderne. Son influence est remarquable en regard du nombre limité de ses œuvres.

Il est également auteur d'essais sociopolitiques (Sartre contre Sartre, 1968).

Biographie

Après des études de sciences physiques et de philosophie et la soutenance de son doctorat en physique à l'université nationale de La Plata, il se rend à Paris où il séjourne deux années dans les années 1930, interrompues par un bref retour en Argentine. Deux années décisives de l'avant-guerre durant lesquelles il mène une double vie : il assiste aux cours à la Sorbonne, travaillant en tant que chercheur en sciences le jour, au sein du prestigieux Institut Curie aux côtés d'Irène et Frédéric Joliot-Curie, et devient poète le soir à Montparnasse, en compagnie des surréalistes dont il a fait connaissance.

De retour en Argentine, après un passage au MIT de Cambridge (États-Unis), il continue de mener ses travaux sur la relativité. En 1940 il enseigne à l'université nationale de La Plata. Il abandonne définitivement les sciences physiques en 1945 afin de se consacrer exclusivement à la littérature.

En 1945, il écrit des articles littéraires pour le journal la Nación qui mécontentent le régime de Juan Perón et l'obligent à quitter son poste d'enseignant. Il entreprend alors la rédaction de Uno y el Universo, un recueil de réflexions et d'observations sur la politique, la société et la philosophie, dans lequel il déplore la neutralité morale de la science. Directeur pendant un an de l'hebdomadaire Mundo argentino, collaborateur de divers périodiques américains et européens, il a publié trois romans et de nombreux essais généralement polémiques.

Nommé par le gouvernement de Raúl Alfonsín, où il est président de la Commission d'enquête sur les personnes disparues en Argentine pendant la dictature (CONADEP), il recueille des milliers de témoignages de tortures, d'enlèvements, de viols et de crimes perpétrés par les militaires qui seront publiés à Buenos Aires en 1985 dans le livre Nunca más (Jamais plus).

Atteint d'une grave maladie oculaire, il cesse d'écrire et se consacre à la peinture (exposition au Centre national d'art et de culture Georges-Pompidou en 1989).

Il meurt le 30 avril 2011 à 99 ans dans sa maison de Santos Lugares, dans la province de Buenos Aires. Son épouse est décédée en 1998.

La littérature

L'univers romanesque d'Ernesto Sábato restera marqué par ces deux aspects de sa personnalité. Un va-et-vient passionné entre apologies et rejets, une alternance en quête d'interprétations valides de l'Homme et du monde. Une recherche pleine de curiosité, un plaidoyer en faveur de la contradiction, une vie que pourraient résumer ces mots de l'écrivain : On s'embarque pour des terres lointaines, on cherche la nature, on est avide de la connaissance des hommes, on invente des êtres de fiction, on cherche Dieu. Et puis on comprend que le fantôme que l'on poursuit n'est autre que Soi même.

Son premier roman, Le Tunnel, salué par Albert Camus et Graham Greene paraît en 1948. Suivront Héros et Tombes — traduit et publié en français dans un premier temps sous le titre Alejandra — considéré comme son chef-d'œuvre, en 1961, puis L'Ange des ténèbres qui constituent une trilogie de Buenos Aires.

Œuvre

Romans

- 1948 : Le Tunnel (El túnel), traduit de l'espagnol par Michel Bibard, Paris, Éditions du Seuil, collection "Points", 1995, 139 p., (ISBN 2-02-023928-0).

- 1961 : Héros et Tombes — traduit dans un premier temps en français sous le titre Alejandra — (Sobre héroes y tumbas), roman traduit de l'espagnol par Jean-Jacques Villard, préface de Witold Gombrowicz, Paris, Éditions Le Seuil, collection "Points", 1996, 468 p., (ISBN 2-02-028137-6).

- 1974 : L'Ange des ténèbres (Abaddón el exterminador), roman traduit de l'espagnol par Maurice Manly, Paris, Éditions Le Seuil, collection "Points" , 1996, 460 p., (ISBN 2-02-028136-8).

Essais

- Uno y el Universo (1945)

- Hombres y Engranajes (1951), traduit par Thomas Bourdier, Paris, Editions R&N, 2019

- Heterodoxia (1953)

- El caso Sábato. Torturas y libertad de prensa. Carta Abierta al General Aramburu (1956)

- El otro rostro del peronismo. 1956 Carta Abierta a Mario Amadeo.

- Sartre contra Sartre o la misión trascendente de la novela (1961)

- El escritor y sus fantasmas (1963)

- El Tango, discusión y clave (1966)

- Romance de la muerte de Juan Lavalle. Cantar de Gesta.

- Pedro Henríquez Ureña

- Tres aproximaciones a la literatura de nuestro tiempo: Robbe-Grillet, Borges, Sartre (1968)

- Eduardo Falú (avec León Benarós).

- Diálogos (avec Jorge Luis Borges, édité par Orlando Barone).

- Apologías y Rechazos

- L'écrivain et la catastrophe (édition de textes rassemblés à la demande de son éditeur français), traduit de l'espagnol par Claude Couffon, Paris, Seuil, 1986, 138 p., (ISBN 2-02-009093-7).

- Los libros y su misión en la liberación e integración de la América Latina.

- Entre la letra y la sangre. Conversaciones con Carlos Catania.

- Antes del fin, 1998 Memorias.

- La Resistencia, 2000

Autres

- Contributions à la revue Sur.

- En 1977, l'écrivain s'élève avec succès contre la décision de démolir El Viejo Almacén, l'un des temples du tango argentin à Buenos Aires.

- Nunca más, CONADEP, 1984.

Récompenses

- Chevalier de la Légion d'honneur en France en 1979

- Prix Cervantes en 1984

- Prix Ismaïl Kadaré en 1996

- Médaille d'or du Círculo de Bellas Artes en 2002

Citations

- « L'échec de beaucoup de personnes nous sauve un peu. » Alejandra (1961).

- « Je crois que la vérité est parfaite pour les mathématiques, la chimie, la philosophie, mais pas pour la vie. Dans la vie, l'illusion, l'imagination, le désir, l'espoir comptent plus. » Alejandra (1961).

- « Toute notre vie ne serait-elle qu'une suite de cris anonymes dans un désert d'astres indifférents? » Le Tunnel (1948).

- « Mais pourquoi cette manie de vouloir trouver des explications à tous les actes de la vie? » Le Tunnel (1948).

- « ... c'est incroyable à quel point la cupidité, l'envie, la prétention, la grossièreté, l'avidité et, en général, tout cet ensemble d'attributs qui forment la condition humaine, transparaissent sur un visage, dans une démarche, dans un regard. » Le Tunnel (1948).

- « Il arrive à chacun de se croire un surhomme tant qu'il ne s'est pas aperçu qu'il est en même temps mesquin, impur et perfide. » Le Tunnel (1948).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu