Jamais Plus! French Translations and Illustrations of Edgar Allan Poe’s “The Raven”

(The following is a post by Kitty Bell, Intern, European Divisionhttps:

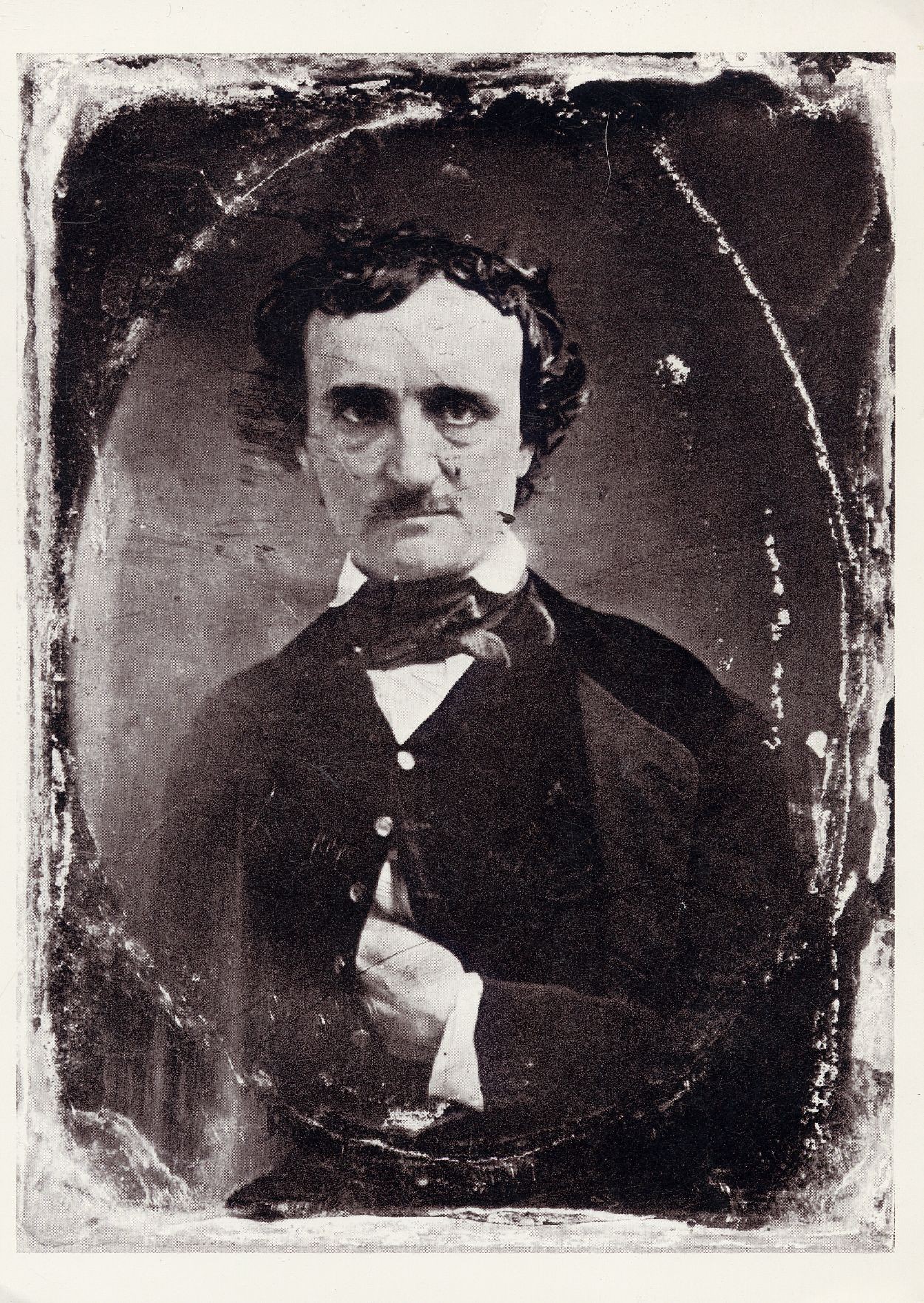

Published in 1845, American writer and literary critic Edgar Allan Poe’s poem, “The Raven,” soon found its way into the literary life of France. The author Alexandre Dumas (1802-70) even claimed in a letter that Poe (1809-49) had been to France for a brief stay. However, Poe never actually visited that country, although he did attend boarding school in England—where he learned French and acquired a fondness for French names. While Dumas’s story turned out to be false, it is evidence of early French interest in Poe.

It was actually the French poet and essayist Charles Baudelaire (1821-67), who introduced Poe to France and the rest of Europe, through his discovery of the American’s works in 1847. Baudelaire considered Poe a kindred spirit and translated most of his writings into French. In fact, Baudelaire described Poe as a “sacred soul,” as well as one with a “spiritual and angelic nature.” (Kevin J. Hayes, ed., “Edgar Allan Poe in Context.” Cambridge: Cambridge University Press, 2013: 43.)

Édouard Manet, ex-libris design for “Le Corbeau,” 1875 (page view). Rare Book & Special Collections Division.

Portrait of Edgar Allan Poe, ca. 1904. Prints & Photographs Division.

Poe’s use of symbolism to portray complex psychological experiences appealed to artists on both sides of the Atlantic. For instance, the Symbolist artists sought to express individual emotional experience through the subtle and suggestive use of highly symbolized language. Poe deliberately chose the raven image in his poem by that same name, because in many cultures the raven is associated with death. The bird’s famous quote, “nevermore,” refers to the fact that the narrator will never again see, nor be able to forget the dead Lenore. The famous French illustrator, Gustave Doré (1832-83), aptly illuminated the poem’s connection between the raven and death. Poe’s writings equally enthralled a follower of Baudelaire, the symbolist poet Stéphane Mallarmé (1842-98). Mallarmé began to translate some of Poe’s works as early as the 1860s, and then collaborated with his friend and artist Édouard Manet (1832-83), to create the illustrated translation, “Le Corbeau,” published in 1875. Mallarmé echoed Baudelaire’s sentiments toward Poe, referring to him as “the purest among the spirits…made of stars, made of lightning.” (Hayes: 44.)

Carte-de-visite portrait of Stéphane Mallarmé by Étienne Carjat, 1877. Prints & Photographs Division.

Portrait of Gustave Doré by Felix Nadar, ca. 1860-69. Prints & Photographs Division.

“Le Corbeau = The Raven: poëme par Edgar Poe,” traduction française de Stéphane Mallarmé; avec illustrations par Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875. Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet.

“The Raven” by Edgar Allan Poe; illustrated by Gustave Doré; with comment by Edmund C. Stedman. New York: Harper & Brothers, 1884. Rare Book & Special Collections Division.

French interest in Poe continued throughout the 19th century. Toward the end of his life, the artist Gustave Doré (1833-83) created a series of engravings for a simultaneous British and American publication of “The Raven.” While this work was in the original English, the inclusion of illustrations by a French artist highlighted the connection between Poe and France.

Baudelaire’s “spiritual and angelic” (Hayes: 43) Poe was the perfect muse for the symbolist poets, who sought to move away from realism and turn toward spiritualism and dreams. Mallarmé, attracted by Poe’s spiritual qualities, translated “The Raven.” The collaborative effort between the then relatively unknown Mallarmé and the controversial Manet—known for his paintings that shocked his contemporaries—was a commercial failure. However, literary and artistic circles welcomed the publication. The critic Jules-Antoine Castagnary (1830-88) praised Mallarmé’s method of translation, which he believed kept the integrity of Poe’s words. Mallarmé highlighted this faithfulness by placing the original English text on the page opposite the French translation. Castagnary also praised the illustrations, noting that Manet had visually managed to capture Poe’s imagination.

English original and French translation by Mallarmé. “Le Corbeau = The Raven: poëme par Edgar Poe,” traduction française de Stéphane Mallarmé; avec illustrations par Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875. Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet.

English original and French translation by Mallarmé. “Le Corbeau = The Raven: poëme par Edgar Poe,” traduction française de Stéphane Mallarmé; avec illustrations par Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875. Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet.

Manet’s lithograph illustrations display an almost abstract quality. Scholars have argued that Manet may have inserted himself into the first full-page illustration by including a top hat and cane—for which he was known. Throughout “Le Corbeau,” Manet focuses on the narrator’s isolation as he navigates through his grief.

Gustave Doré’s engravings for “The Raven” take a different approach. Rather than highlighting the tension between the raven and the narrator, Doré chooses to emphasize the loss of his love, Lenore. In the publication’s preface, Edmund Clarence Stedman (1833-1908), observes that the narrator struggles with the “loss of an idealized and beautiful woman.” (Edgar Allan Poe, Gustave Doré, Edmund Clarence Stedman, and Elihu Vedder, The Raven. New York: Harper & Brothers, 1884: 10.) Doré illustrates this by including images of Lenore throughout. In the very first stanza, Doré inserts an image of a ghostly woman beside the weary narrator.

“Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary…” Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875.

Detail from “Once upon a midnight dreary…” The top hat and cane might be Manet’s own. Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875.

“Once upon a midnight dreary; while I pondered weak and weary…” “The Raven” by Edgar Allan Poe; illustrated by Gustave Doré; with comment by Edmund C. Stedman. New York: Harper & Brothers, 1884.

Detail from “Once upon a midnight dreary…” The ghostly woman beside the narrator calls to mind the lost Lenore.

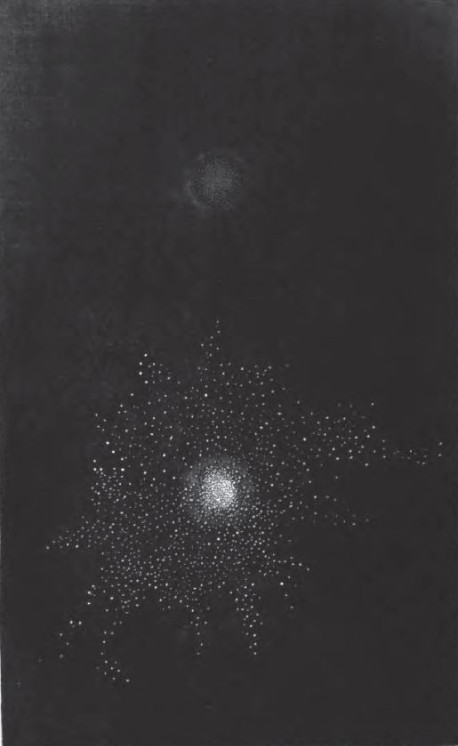

The illustrations for the final stanzas further exemplify how differently the two artists interpreted “The Raven.” Doré’s raven sits on the head of Pallas Athena and is surrounded by what appears to be a halo with faces of Lenore. The image of the raven, combined with the impressions of women, emphasizes the idea of mourning. Manet, on the other hand, focuses on the tension between the raven and the narrator. In hazy, brush-like strokes, Manet creates the raven’s shadow, thus generating an atmosphere of gloom.

Doré, “Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door…” “The Raven” by Edgar Allan Poe; illustrated by Gustave Doré; with comment by Edmund C. Stedman. New York: Harper & Brothers, 1884.

Manet, “Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door…” Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875.

Manet. Detail of “Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door…” Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet, //lccn.loc.gov/48033816. Paris: R. Lesclide, 1875.

Manet, Design for “Le Corbeau” = “The Raven.” Edgar Allan Poe. “The Raven,” French and English, French translation by Stéphane Mallarmé; illustrations by Édouard Manet. Paris: R. Lesclide, 1875.

While Poe’s fellow Americans were reluctant to praise him, the Frenchman Baudelaire made it his mission to make Poe “a great man in France.” (Patrick F. Quinn, “The French Face of Edgar Poe.” Carbondale: Southern Illinois University Press, 1957: 72.) Even though Poe died before its full expression, there is evidence that he was somewhat aware of the high esteem in which French poets held him. In a letter dated 1846, Poe wrote that he had heard that “some of the Parisian papers had been speaking about my ‘Murders in the Rue Morgue,’” a short story published in 1841. (Quinn: 72.) Soon after his death, the literary community of France would do more than “mention” Poe. Through French literary figures and artists, Poe’s unearthly and mystical vision came to life.

=====================================================================================

Le Corbeau – The Raven

Edgar Allan Poe (1809-1849)

Le poème est suivi de la traduction de Charles Baudelaire

Once upon a midnight dreary, while I pondered weak and weary,

Over many a quaint and curious volume of forgotten lore,

While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,

As of some one gently rapping, rapping at my chamber door.

"Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door

Only this, and nothing more."

Ah, distinctly I remember it was in the bleak December,

And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor.

Eagerly I wished the morrow; vainly I had sought to borrow

From my books surcease of sorrow sorrow for the lost Lenore

For the rare and radiant maiden whom the angels named Lenore

Nameless here for evermore.

And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain

Thrilled me filled me with fantastic terrors never felt before ;

So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating

"Tis some visitor entreating entrance at my chamber door

Some late visitor entreating entrance at my chamber door ;

This it is, and nothing more,"

Presently my heart grew stronger; hesitating then no longer,

"Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore ;

But the fact is I was napping, and so gently you came rapping,

And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door,

That I scarce was sure I heard you" -- here I opened wide the door ;

Darkness there, and nothing more.

Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, fearing,

Doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream to dream before ;

But the silence was unbroken, and the darkness gave no token,

And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!"

This I whispered, and an echo murmured back the word "Lenore!"

Merely this and nothing more.

Back into the chamber turning, all my soul within me burning,

Soon again I heard a tapping somewhat louder than before.

"Surely," said I, "surely that is something at my window lattice ;

Let me see then, what thereat is, and this mystery explore

Let my heart be still a moment and this mystery explore ;

'Tis the wind and nothing more!"

Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and flutter,

In there stepped a stately raven of the saintly days of yore.

Not the least obeisance made he ; not an instant stopped or stayed he ;

But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door

Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door

Perched, and sat, and nothing more.

Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling,

By the grave and stern decorum of the countenance it wore,

"Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no craven.

Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore

Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore !"

Quoth the raven, "Nevermore."

Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly,

Though its answer little meaning little relevancy bore ;

For we cannot help agreeing that no living human being

Ever yet was blessed with seeing bird above his chamber door

Bird or beast above the sculptured bust above his chamber door,

With such name as "Nevermore."

But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only

That one word, as if his soul in that one word he did outpour.

Nothing further then he uttered not a feather then he fluttered

Till I scarcely more than muttered "Other friends have flown before

On the morrow will he leave me, as my hopes have flown before."

Then the bird said, "Nevermore."

Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken,

"Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store,

Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster

Followed fast and followed faster till his songs one burden bore

Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore

Of 'Never-nevermore."

But the Raven still beguiling all my sad soul into smiling,

Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird and bust and door;

Then, upon the velvet sinking, I betook myself to linking

Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore

What this grim, ungainly, gaunt, and ominous bird of yore

Meant in croaking "Nevermore."

This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing

To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core;

This and more I sat divining, with my head at ease reclining

On the cushion's velvet violet lining that the lamp-light gloated o'er,

But whose velvet violet lining with the lamp-light gloating o'er,

She shall press, ah, nevermore!

Then, methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer

Swung by angels whose faint foot-falls tinkled on the tufted floor.

"Wretch," I cried, "thy God hath lent thee - by these angels he has sent thee

Respite - respite and nepenthe from the memories of Lenore!

Quaff, oh quaff this kind nepenthe, and forget this lost Lenore !"

Quoth the raven, "Nevermore."

"Prophet !" said I, "thing of evil! prophet still, if bird or devil !

Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore,

Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted

On this home by Horror haunted tell me truly, I implore

Is there is there balm in Gilead ? tell me tell me, I implore !"

Quoth the raven, "Nevermore."

"Prophet!' said I, "thing of evil ! prophet still, if bird or devil !

By that Heaven that bends above us by that God we both adore

Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn,

It shall clasp a sainted maiden whom the angels named Lenore

Clasp a rare and radiant maiden, whom the angels named Lenore ?"

Quoth the raven, "Nevermore."

"Be that word our sign of parting, bird or fiend!" I shrieked upstarting

"Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore !

Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken!

Leave my loneliness unbroken! quit the bust above my door !

Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my door !"

Quoth the raven, "Nevermore."

And the raven, never flitting, still is sitting, still is sitting

On the pallid bust of Pallas just above my chamber door ;

And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming,

And the lamp-light o'er him streaming throws his shadow on the floor ;

And my soul from out that shadow that lies floating on the floor

Shall be lifted nevermore.

Le Corbeau

Traduction de Charles Baudelaire

Une fois, sur le minuit lugubre, pendant que je méditais, faible et fatigué, sur maint précieux et curieux volume d’une doctrine oubliée, pendant que je donnais de la tête, presque assoupi, soudain il se fit un tapotement, comme de quelqu’un frappant doucement, frappant à la porte de ma chambre. « C’est quelque visiteur, – murmurai-je, – qui frappe à la porte de ma chambre ; ce n’est que cela et rien de plus. »

Ah ! distinctement je me souviens que c’était dans le glacial décembre, et chaque tison brodait à son tour le plancher du reflet de son agonie. Ardemment je désirais le matin ; en vain m’étais-je efforcé de tirer de mes livres un sursis à ma tristesse, ma tristesse pour ma Lénore perdue, pour la précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore, – et qu’ici on ne nommera jamais plus.

Et le soyeux, triste et vague bruissement des rideaux pourprés me pénétrait, me remplissait de terreurs fantastiques, inconnues pour moi jusqu’à ce jour ; si bien qu’enfin pour apaiser le battement de mon cœur, je me dressai, répétant : « C’est quelque visiteur attardé sollicitant l’entrée à la porte de ma chambre ; – c’est cela même, et rien de plus. »

Mon âme en ce moment se sentit plus forte. N’hésitant donc pas plus longtemps : « Monsieur, dis-je, ou madame, en vérité, j’implore votre pardon ; mais le fait est que je sommeillais et vous êtes venu frapper si doucement, si faiblement vous êtes venu frapper à la porte de ma chambre, qu’à peine étais-je certain de vous avoir entendu. » Et alors j’ouvris la porte toute grande ; – les ténèbres, et rien de plus.

Scrutant profondément ces ténèbres, je me tins longtemps plein d’étonnement, de crainte, de doute, rêvant des rêves qu’aucun mortel n’a jamais osé rêver ; mais le silence ne fut pas troublé, et l’immobilité ne donna aucun signe, et le seul mot proféré fut un nom chuchoté : « Lénore ! » – C’était moi qui le chuchotais, et un écho à son tour murmura ce mot : « Lénore ! » Purement cela, et rien de plus.

Rentrant dans ma chambre, et sentant en moi toute mon âme incendiée, j’entendis bientôt un coup un peu plus fort que le premier. « Sûrement, – dis-je, – sûrement, il y a quelque chose aux jalousies de ma fenêtre ; voyons donc ce que c’est, et explorons ce mystère. Laissons mon cœur se calmer un instant, et explorons ce mystère ; – c’est le vent, et rien de plus. »

Je poussai alors le volet, et, avec un tumultueux battement d’ailes, entra un majestueux corbeau digne des anciens jours. Il ne fit pas la moindre révérence, il ne s’arrêta pas, il n’hésita pas une minute ; mais avec la mine d’un lord ou d’une lady, il se percha au-dessus de la porte de ma chambre ; il se percha sur un buste de Pallas juste au-dessus de la porte de ma chambre ; – il se percha, s’installa, et rien de plus.

Alors, cet oiseau d’ébène, par la gravité de son maintien et la sévérité de sa physionomie, induisant ma triste imagination à sourire : « Bien que ta tête, – lui dis-je, – soit sans huppe et sans cimier, tu n’es certes pas un poltron, lugubre et ancien corbeau, voyageur parti des rivages de la nuit. Dis-moi quel est ton nom seigneurial aux rivages de la nuit plutonienne ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

Je fus émerveillé que ce disgracieux volatile entendît si facilement la parole, bien que sa réponse n’eût pas un bien grand sens et ne me fût pas d’un grand secours ; car nous devons convenir que jamais il ne fut donné à un homme vivant de voir un oiseau au-dessus de la porte de sa chambre, un oiseau ou une bête sur un buste sculpté au-dessus de la porte de sa chambre, se nommant d’un nom tel que – Jamais plus !

Mais le corbeau, perché solitairement sur le buste placide, ne proféra que ce mot unique, comme si dans ce mot unique il répandait toute son âme. Il ne prononça rien de plus ; il ne remua pas une plume, – jusqu’à ce que je me prisse à murmurer faiblement : « D’autres amis se sont déjà envolés loin de moi ; vers le matin, lui aussi, il me quittera comme mes anciennes espérances déjà envolées. » L’oiseau dit alors : « Jamais plus ! »

Tressaillant au bruit de cette réponse jetée avec tant d’à-propos : Sans doute, – dis-je, – ce qu’il prononce est tout son bagage de savoir, qu’il a pris chez quelque maître infortuné que le Malheur impitoyable a poursuivi ardemment, sans répit, jusqu’à ce que ses chansons n’eussent plus qu’un seul refrain, jusqu’à ce que le De profundis de son Espérance eût pris ce mélancolique refrain : « Jamais – jamais plus ! »

Mais le corbeau induisant encore toute ma triste âme à sourire, je roulai tout de suite un siège à coussins en face de l’oiseau et du buste et de la porte ; alors, m’enfonçant dans le velours, je m’appliquai à enchaîner les idées aux idées, cherchant ce que cet augural oiseau des anciens jours, ce que ce triste, disgracieux, sinistre, maigre et augural oiseau des anciens jours voulait faire entendre en croassant son – Jamais plus !

Je me tenais ainsi, rêvant, conjecturant, mais n’adressant plus une syllabe à l’oiseau, dont les yeux ardents me brûlaient maintenant jusqu’au fond du cœur : je cherchai à deviner cela, et plus encore, ma tête reposant à l’aise sur le velours du coussin que caressait la lumière de la lampe, ce velours violet caressé par la lumière de la lampe que sa tête, à Elle, ne pressera plus, – ah ! jamais plus !

Alors, il me sembla que l’air s’épaississait, parfumé par un encensoir invisible que balançaient les séraphins dont les pas frôlaient le tapis de ma chambre. « Infortuné ! – m’écriai-je, – ton Dieu t’a donné par ses anges, il t’a envoyé du répit, du répit et du népenthès dans tes ressouvenirs de Lénore ! Bois, oh ! bois ce bon népenthès, et oublie cette Lénore perdue ! » Le corbeau dit : «Jamais plus ! »

« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! mais toujours prophète ! que tu sois un envoyé du Tentateur, ou que la tempête t’ait simplement échoué, naufragé, mais encore intrépide, sur cette terre déserte, ensorcelée, dans ce logis par l’Horreur hanté, – dis-moi sincèrement, je t’en supplie, existe-t-il, existe-t-il ici un baume de Judée ? Dis, dis, je t’en supplie ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Prophète ! – dis-je, – être de malheur ! oiseau ou démon ! toujours prophète ! par ce ciel tendu sur nos têtes, par ce Dieu que tous deux nous adorons, dis à cette âme chargée de douleur si, dans le Paradis lointain, elle pourra embrasser une fille sainte que les anges nomment Lénore, embrasser une précieuse et rayonnante fille que les anges nomment Lénore. » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

« Que cette parole soit le signal de notre séparation, oiseau ou démon ! – hurlai-je en me redressant. – Rentre dans la tempête, retourne au rivage de la nuit plutonienne ; ne laisse pas ici une seule plume noire comme souvenir du mensonge que ton âme a proféré ; laisse ma solitude inviolée ; quitte ce buste au-dessus de ma porte ; arrache ton bec de mon cœur et précipite ton spectre loin de ma porte ! » Le corbeau dit : « Jamais plus ! »

Et le corbeau, immuable, est toujours installé sur le buste pâle de Pallas, juste au-dessus de la porte de ma chambre ; et ses yeux ont toute la semblance des yeux d’un démon qui rêve ; et la lumière de la lampe, en ruisselant sur lui, projette son ombre sur le plancher ; et mon âme, hors du cercle de cette ombre qui gît flottante sur le plancher, ne pourra plus s’élever, – jamais plus !

==============================================================

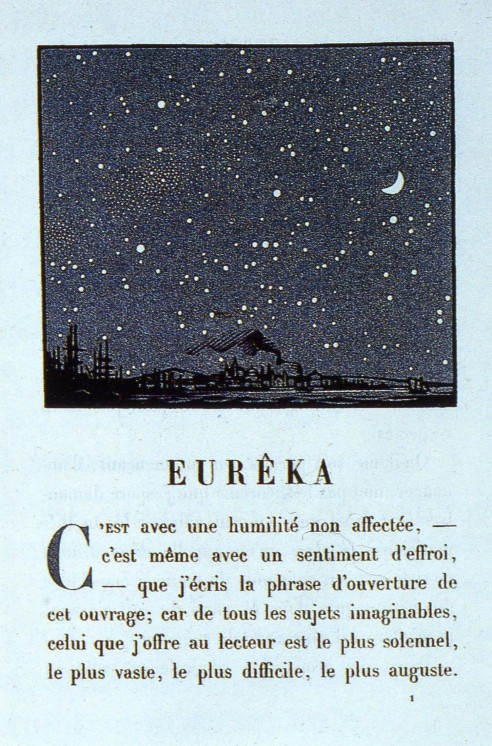

EURÊKA D’EDGAR POE: LE BEAU DÉFEND LE VRAI

Un poète face à l’énigme de l’univers

Edgar Allan Poe (1809-1849) est l’une des principales figures du romantisme américain. Connu surtout pour ses Contes fantastiques et autres Histoires extraordinaires, mais controversé dans son pays en raison d’une vie agitée, il a d’abord été défendu par des auteurs français prestigieux comme Baudelaire, Mallarmé (qui ont traduit la majorité de ses nouvelles et poèmes) et Valéry. La critique contemporaine le situe parmi les plus importants écrivains du XIXe siècle et comme l’inventeur du roman policier. Si Eurêka (1848), dernier texte d’importance publié du vivant de l’auteur[1] et sous-titré Essai sur l’univers matériel et spirituel, Poème en prose, prend la forme d’un essai, il n’en tente pas moins de résoudre une énigme au travers d’une enquête, non plus conduite par le perspicace chevalier Dupin mais par l’auteur lui-même, qui se pose en visionnaire extralucide. Enquête suprême, puisqu’il s’agit d’élucider le mystère de « l’Univers Physique, Métaphysique et Mathématique, — Matériel et Spirituel — de son Essence, de son Origine, de sa Création, de sa Condition présente et de sa Destinée », comme annoncé dès le premier chapitre ! Voulant embrasser d’un coup d’œil l’immensité de tout ce qui est connu en son temps, là où un esprit ordinaire ne percevrait que complexité et chaos, Edgar Poe (à l’intellect quelque peu surchauffé par plusieurs mois de maladie) y voit une unité, un ordre, un plan. Une Consistance. Tel est le mot-clé de sa cosmologie personnelle.

Le déroulement inflexible de ses Contes laissait déjà voir comment les grandes forces inorganiques, par un enchaînement scientifique de causes et d’effets, viennent entraver le fonctionnement de la psyché organique. Sa formule, c’est « tout se tient ». Cette notion de Consistance, Paul Valéry l’analyse comme l’intuition centrale de ce qu’il tient pour le principal poème cosmogonique des temps modernes : « Dans le système de Poe, la Consistance est à la fois le moyen de la découverte et la découverte elle-même. C’est là un admirable dessein, exemple et mise en œuvre de la réciprocité d’appropriation. L’univers est construit sur un plan dont la symétrie profonde est, en quelque sorte, présente dans l’intime structure de notre esprit. L’instinct poétique doit nous conduire aveuglément à la vérité »[2].

De fait, le lien indéfectible entre Poésie, Beauté et Vérité est posé par Edgar Poe dès sa préface : « À ceux qui sentent plutôt qu’à ceux qui pensent ; aux rêveurs et à ceux qui ont mis leur foi dans les rêves comme dans les seules réalités, j’offre ce Livre de Vérités, non pas seulement pour son caractère Véridique, mais à cause de la Beauté qui abonde dans sa Vérité, et qui confirme son caractère véridique. À ceux-là je présente cette composition simplement comme un objet d’Art ; — disons comme un Roman, ou, si ma prétention n’est pas jugée trop haute, comme un Poème. Ce que j’avance ici est vrai ; donc, cela ne peut pas mourir ; ou si, par quelque accident, cela se trouve, aujourd’hui, écrasé au point d’en mourir, cela ressuscitera dans la Vie Éternelle. »

Pour lui, l’Univers est un poème de Dieu, il est donc parfait et consistant. Mais l’homme ordinaire (y compris le savant) ne voit pas cette perfection. C’est au poète, qui a l’intuition de cette perfection grâce à son imagination créatrice, de la faire connaître. Dans Eurêka, il bâtit un poème abstrait qui se veut une explication totale de l’univers matériel et spirituel.

Aucun autre cosmogoniste de l’histoire n’a proclamé que son livre était un poème et que sa beauté même était garante de sa vérité ; nulle part ailleurs nous trouvons identification aussi complète de l’Univers à une œuvre d’art. Mais ce n’est pas l’architecture qui fournit à Poe ses similitudes ; c’est le roman, le drame, le poème : arts de la durée. Dans l’œuvre de Dieu – qu’il compare à un romancier –, le temps est un élément essentiel, inséparable de l’espace. Durée, dimensions, forces, vitesses sont calculées les unes sur les autres et sur les « destinées spirituelles » de l’Univers. La symétrie artistique qu’il invoque dans la construction de son récit et de son raisonnement (« Le sentiment de la symétrie est un instinct qui repose sur une confiance presque aveugle. C’est l’essence poétique de l’univers, de cet Univers qui, dans la perfection de sa symétrie, est simplement le plus sublime des poèmes », Eurêka XIV) est une symétrie dans la durée : celle de la réaction, qui est l’action inversée.

Le système cosmogonique d’Eurêka

Précisons maintenant le système cosmogonique de l’écrivain. D’entrée de jeu, il formule la proposition générale qu’il entend démontrer : « Dans l’Unité Originelle de l’Être Premier est contenue la Cause Secondaire de Tous les Êtres, ainsi que le Germe de leur inévitable Destruction. » Son souci de Consistance absolue nécessite une vue du monde comme édifice limité dans le temps et l’espace, dont la cohérence puisse être totalement embrassée. Une cosmologie de la Consistance implique donc un univers évolutif, ayant un commencement et une fin. Un monde dynamique où la matière se ramène à des Forces et disparaît avec elles. Ces Forces, au nombre de trois – Expansion, Gravitation, Répulsion Électrique – naissent l’une de l’autre et n’ont d’autre raison d’être que la diffusion, l’individualisation et la dissolution de l’Esprit.

L’évolution cosmique se déroule en cinq phases. Au commencement, Dieu crée une Molécule primordiale, à laquelle il ordonne de se désintégrer en un nombre gigantesque mais fini d’atomes. C’est la première phase « d’expansion ».

Les atomes irradient dans toutes les directions, remplissant l’univers (fini) des étoiles. Seconde phase « de diffusion ».

Quand l’irradiation atteint ses limites, son action cesse et la Gravitation entre en jeu; cette force de rapprochement n’est rien d’autre chose que la réaction à la force de diffusion, provoquant l’agglomération des atomes pour constituer les diverses formes des corps célestes. Troisième phase « d’agglomération ».

La gravité cède ensuite le pas à la Répulsion électrique, qui prévient momentanément la fusion. Par le jeu contrasté de ces deux forces, les atomes se différencient, des masses particularisées de matière deviennent animées, sensibles, conscientes, avec toutes ses conséquences physiques, chimiques et biologiques. C’est la quatrième phase « de multiplicité et de variété ».

Si les « destinées spirituelles » de l’Univers développent des variétés aussi nombreuses et complexes, c’est pour créer la plus grande somme de relations possibles, condition nécessaire pour un retour vers l’Unité. « Alors parmi d’incommensurables abîmes, brilleront des Soleils inimaginables. Mais tout cela ne sera qu’une magnificence climatérique présageant la Grande Fin. […] Bientôt, avec une vélocité proportionnée à la véhémence spirituelle de leur appétit pour l’Unité, les majestueux survivants de la race des Étoiles s’élancent dans un commun embrassement. Nous touchons enfin à la catastrophe inévitable. »

Ainsi Poe envisage-t-il l’ultime phase « d’effondrement et annihilation » : sur le long terme, la gravité attractive redevient dominante et, en précipitant les globes les uns sur les autres, ramène l’univers à l’Unité.

Pour l’écrivain, l’intuition de l’Unité primordiale et finale n’a pas besoin de justification : l’instinct du Beau ne peut tromper, l’imagination poétique est le plus sûr des guides. Beauté = Symétrie = Consistance = Vérité = Beauté : il ne sort pas de cette équation circulaire. Qu’a-t-il besoin de raisons physiques ? C’est une raison à la fois philosophique et artistique qui lui permet de découvrir l’avenir de l’Univers. La dispersion fait violence à la nature, et les atomes, en recherchant le centre de leur sphère, recherchent la condition qui est leur normalité.

Ainsi, au bout du processus, la glorieuse flambée s’éteint d’un coup et fait place à l’évanouissement total de la matière. Dieu-pur esprit demeure seul … Jusqu’à la pulsation prochaine, car en écrivant Eurêka, Poe a redécouvert la doctrine de l’Éternel Retour – ou Grande Pulsation – et se l’est appropriée comme une trouvaille bien personnelle, exactement comme devait le faire plus tard Nietzsche. Le retour à l’Unité ne traduit donc pas une rentrée dans l’Éternité, au contraire, l’Univers doit renaître de ses cendres en de futurs cycles : « Un nouvel univers fera explosion dans l’existence, et s’abîmera à son tour dans le non-être, à chaque soupir du Cœur de la Divinité ». Ce cœur divin, affirme Poe, c’est notre propre cœur. Ainsi se trahit-il: c’est en lui-même qu’il a cru saisir la Loi, c’est sur le rythme de son organisme périssable qu’il a réglé le rythme universel et sans fin.

On notera aussi que la théorie de l’universelle diffusion de la divinité dans et par toutes choses, exposée dans Eurêka, rappelle la foi des brahmines exprimée à travers la Bhagavad-Gita. En réalité, Poe arrive à une forme d’incroyance plus radicale puisqu’il suppose que l’Âme centrale et créatrice est alternativement, non seulement diffusée, mais fondue et perdue dans l’univers, et l’univers en elle. Ainsi l’énergie créatrice « n’existe aujourd’hui que dans la matière et l’esprit diffusés dans l’univers existant ».

La postérité d’Eurêka

Poe considérait Eurêka comme le couronnement de son œuvre. À son éditeur dubitatif il déclare : « Mr Putnam, vous ne vous rendez pas compte de l’importance de l’œuvre que je mène à son achèvement. J’ai résolu le secret de l’Univers ! » et, dans une lettre de février 1848, ajoute : « Ce que j’ai exposé révolutionnera (avec le temps) le monde de la science physique et métaphysique. Je le dis avec calme, mais je le dis ! »

De fait, parmi les nombreuses divagations mystico-philosophiques, on trouve dans Eurêka plusieurs intuitions fulgurantes qui semblent anticiper plusieurs découvertes de la physique du XXe siècle : l’âge fini des étoiles comme explication du noir de la nuit (cf. l’extrait du chap. XI), les trous noirs et les trous de ver, la théorie du chaos, la matière sombre, l’existence des nébuleuses extragalactiques et leurs regroupements en amas de galaxies, l’expansion de l’espace, l’atome primitif, le Big Crunch et les univers-phénix[3]…

Or, Eurêka est resté incompris durant des décennies, voire considéré comme absurde même par les plus farouches admirateurs de son auteur. Si en 1919, D. H. Lawrence, auteur d’un essai sur l’œuvre de Poe, écrivit que « Poe n’est pas vraiment un artiste. C’est plutôt un génie scientifique », Baudelaire, plus lucide et circonspect, hésita quelques années avant de publier sa (superbe) traduction en français de ce « poème en prose », qui le laissait perplexe.

L’échec du livre en tant qu’ouvrage scientifique repose sur plusieurs facteurs, tant de forme que de fond. Pour la forme, Eurêka est à la fois un traité d’astronomie, une méditation mystico-poétique sur la naissance de l’Univers et, dans son prologue, une fiction d’anticipation (le texte est censé s’appuyer sur une lettre trouvée dans une bouteille flottant sur la Mare Tenebrarum lunaire, datée de 2848 après J.-C. et retraçant les différentes étapes de la connaissance scientifique).

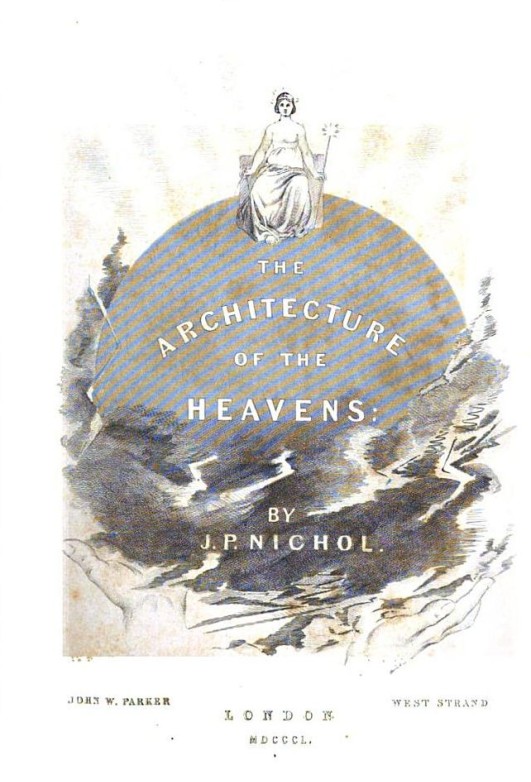

L’auteur y présente, dans un langage quelque peu ampoulé où les mots grandiloquents sont affublés de majuscules et d’italiques, des concepts philosophiques, métaphysiques et astronomiques en usant d’une méthodologie peu rigoureuse, essentiellement intuitive, sans aucun travail scientifique susceptible d’étayer ses conclusions (et sans posséder les diplômes académiques pouvant légitimer ses propos, péché mortel aux yeux de la communauté scientifique). Certes, il cite Kant, qui dans son Traité du Ciel (1755) avait lancé l’hypothèse des « univers-îles », il s’appuie abondamment sur Laplace et sa théorie de la nébuleuse primitive expliquant la formation des systèmes solaires, et il a dévoré Architecture of the Heavens, ouvrage de vulgarisation de l’Écossais John Pringle Nichol paru en 1838 et qui émettait avec précaution l’hypothèse que l’ensemble des nébuleuses spirales était en marche vers un flamboiement suprême : mais Poe y saisit uniquement les suggestions qui vont dans le sens de son désir.

Pour le fond, c’est d’abord l’objectif métaphysique quelque peu prétentieux affiché par l’écrivain qui a fait obstacle, et son affirmation que Dieu est la cause première à l’origine de l’univers, Dieu représentant l’Unité originelle à laquelle nos esprits doivent retourner en parallélisme strict avec le destin de la matière. Un tel retour vers l’Unité originelle préfigure d’ailleurs la vision tout aussi contestable de Teilhard de Chardin et de son Point Oméga (publiée en 1956), et développée par le cosmologiste-théologien américain Frank Tipler en 1994 dans le cadre des modèles relativistes de Big Bang – Big Crunch. Ces facteurs ont contribué au rejet d’Eurêka par la communauté scientifique positiviste, à cette époque et pour plusieurs décennies opposée au concept d’un Univers en évolution. Il faudra attendre les travaux de Friedmann et Lemaître dans la décennie 1920 et la lente acceptation des modèles de Big Bang pour que l’étrange cosmogonie d’Edgar Poe attire l’attention de quelques scientifiques.

À la lumière de la physique du XXe siècle, on constate cependant que Poe a voulu construire une « théorie de tout » avec les connaissances et les moyens intellectuels de son temps. De fait, Eurêka fournit un siècle à l’avance un modèle qualitatif d’univers newtonien dynamique, modèle qui ne sera scientifiquement développé qu’en 1934 par Edward Milne et William McCrea – sans plus de succès.

Toujours est-il qu’en 1848, dans un cosmos romantique, complexe, débordant de mystère et de nuit, l’instinct du Beau célébré par Baudelaire s’est mis à l’œuvre pour réédifier, sans les calculs et les scrupules du véritable esprit scientifique, un édifice non moins mythique que le cosmos construit par Kepler sur les polygones réguliers, mais dont l’esthétique musicale, loin des polyphonies de Palestrina, annonce le Götterdammerung wagnérien.

BABELIO